Migración y Desarrollo, volumen 21, número 41, segundo semestre 2023, es una publicación semestral editada por la Universidad Autónoma de Zacatecas «Francisco García Salinas», a través de la Unidad Académica de Estudios del Desarrollo, Jardín Juárez 147, colonia Centro, Zacatecas, C.P. 98000, Tel. (01492) 922 91 09, www.uaz.edu.mx, www.estudiosdeldesarrollo.net, revistamyd@estudiosdeldesarrollo.net. Editor responsable: Raúl Delgado Wise. Reserva de Derechos al Uso Exclusivo Vía Red Cómputo No. 04-2015-060212200400-203. ISSN: 2448-7783, ambos otorgados por el Instituto Nacional del Derecho de Autor. Responsable de última actualización: Unidad Académica de Estudios del Desarrollo, Maximino Gerardo Luna Estrada, Campus Universitario II, avenida Preparatoria s/n, fraccionamiento Progreso, Zacatecas, C.P. 98065. Fecha de la última modificación, diciembre de 2023.

Las opiniones expresadas por los autores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación. Queda estrictamente prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previa autorización de la Universidad Autónoma de Zacatecas «Francisco García Salinas» a través de la Unidad Académica de Estudios del Desarrollo.

Para trascender el neoliberalismo: lineamientos para una política pública contrahegemónica para México

Transcending neoliberalism: guidelines for a counterhegemonic public policy in Mexico

Recibido 30/06/23 | Aceptado 14/07/23

Raúl Delgado Wise*

*Mexicano. Investigador emérito del Sistema Nacional de Investigadores del Conacyt. Docente investigador de la Unidad Académica en Estudios del Desarrollo, Universidad Autónoma de Zacatecas. Correo-e: rdwise@uaz.edu.mx

Resumen. El propósito de este trabajo es reflexionar acerca de las posibilidades de impulsar políticas públicas capaces de trascender el neoliberalismo, tomando como referente el modelo exportador de fuerza de trabajo que se implanta en México. Además de desvelar algunos de los trazos e implicaciones más significativos de la reestructuración neoliberal en el país, se aportan elementos para un replanteamiento de la cuestión del desarrollo y la dependencia de cara al siglo XXI. En esa perspectiva, se analiza críticamente la estrategia económica, política y social impulsada por el gobierno de la denominada cuarta transformación, encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, y se identifican varios de sus principales alcances y limitaciones. Este trabajo concluye con una propuesta de lineamientos de política pública tendientes a promover una ruta contrahegemónica de desarrollo y transformación social que supere el neoliberalismo.

Palabras clave: modelo exportador de fuerza de trabajo, cuarta transformación, política pública, neoliberalismo, desarrollo y transformación social.

Abstract. The purpose of this paper is to explore the possibilities of promoting public policies capable of transcending neoliberalism, using the labor export-led model implemented in Mexico as a reference point. In addition to highlighting some of the main features and implications of neoliberal restructuring in the country, the paper provides elements for reframing the development and dependency question for the 21st century. From this perspective, it critically assesses the economic, political and social strategy promoted by the government of President Andrés Manuel López Obrador, known as the fourth transformation, and identifies some of its main limitations. The paper concludes with a proposal for public policy guidelines aimed at promoting a counter-hegemonic path of development and social transformation capable of transcending neoliberalism.

Keywords: labor export-led model, fourth transformation, public policy, neoliberalism, development and social transformation.

Un elemento central del capitalismo y del imperialismo contemporáneos es la emergencia de una nueva división internacional del trabajo que reconfigura las relaciones de poder y dependencia entre el centro y la periferia del sistema capitalista mundial. La exportación de fuerza de trabajo, i. e. la principal y más valiosa mercancía para la acumulación de capital, es uno de los rasgos esenciales y menos perceptibles de la reestructuración neoliberal. En torno a ese fenómeno convergen aspectos nodales de las dinámicas de acumulación contemporánea y se entretejen nuevas contradicciones que redefinen, en un sentido profundo, las relaciones de dependencia y subordinación entre países y regiones del planeta. Entre los rasgos más sobresalientes de la reestructuración neoliberal cabe destacar los siguientes:

a) El desmantelamiento de la industria nacional y la desarticulación de los encadenamientos productivos internos construidos a lo largo de la etapa de industrialización por sustitución de importaciones (ISI), que inició a finales de la década de 1940 bajo las directrices de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal). El propósito de la ISI era impulsar procesos de industrialización en la región como vía para superar las relaciones de intercambio desigual entre el centro y la periferia del sistema; sin embargo, ante la imposibilidad de avanzar hacia dinámicas de sustitución de bienes de capital, la estrategia cepalina fracasó, lo que mostró la relevancia de avanzar hacia un proceso de desarrollo endógeno, asentado en una base propia de desarrollo científico y tecnológico, acorde con las prioridades de desarrollo nacional y regional.

b) La reorientación y rearticulación hacia el exterior del aparato productivo a través de operaciones de comercio intrafirma orquestadas por las grandes corporaciones multinacionales, bajo una lógica de externalización, desterritorialización y saqueo del plusvalor generado internamente.

c) El reforzamiento del extractivismo en el agro y en la minería, lo que configuró una renovada tendencia hacia la reprimarización económica, bajo el comando de las grandes corporaciones extractivas que dominan el comercio mundial.

d) La instauración de un nuevo tejido productivo, mediante la instalación de una variada constelación de maquiladoras o plantas de ensamble que, lejos de abrir una vía de industrialización, inauguraron —como se abordará más adelante— una fase regresiva de subprimarización económica.

e) La emergencia, en el ámbito del comercio internacional, de nuevas y severas dinámicas de intercambio desigual ancladas en renovadas modalidades de economía de enclave. Por este medio se transfiere prácticamente todo el excedente al exterior, a la manera del intercambio entre el trabajador y el capitalista en el proceso laboral. A dicha transferencia de excedentes se agrega un brutal saqueo de recursos naturales, con daños ecológicos irreversibles, que dan lugar a un acentuado problema de intercambio ecológico desigual.

f) La generación de dinámicas de acumulación por desposesión o despojo y de desregulación laboral que acompañan a la reestructuración neoliberal han tenido graves implicaciones para la clase obrera y los sectores populares. Entre otras cosas, tales medidas han conducido a un estrechamiento y precarización sin precedentes de los mercados laborales formales y a un desbordamiento de la informalidad (que en la región abarca a 60% de la población económicamente activa), acompañados por un torrente de migración forzada (que hoy día involucra a poco más de 40 millones de latinoamericanos y caribeños).

g) La instauración, como resultado de este viraje estratégico, de una dinámica de acumulación crecientemente disminuida signada por la presencia de crisis recurrentes e inestabilidad económica, política y social.

Partiendo de las consideraciones previas, el propósito de este trabajo es reflexionar acerca de las posibilidades de impulsar políticas públicas contrahegemónicas capaces de trascender el neoliberalismo, tomando como referente el modelo exportador de fuerza de trabajo implantado en México. En múltiples sentidos, la experiencia mexicana se configura como un caso paradigmático de la reestructuración neoliberal. No sólo se trata de una experiencia a través de la cual se desvelan ciertos trazos e implicaciones más conspicuos de dicha reestructuración, sino que, a partir de ella, se perfilan elementos fundamentales para un replanteamiento de la cuestión del desarrollo y la dependencia de cara al siglo XXI. En específico, se propone un balance crítico —y constructivo— de la estrategia económica, política y social del gobierno mexicano encabezado por Andrés Manuel López Obrador. Interesa, ante todo, poner de relieve algunos de los aspectos críticos y estratégicos a los que se ha enfrentado el gobierno de la llamada cuarta transformación (4T) a fin de abrir una ruta de desarrollo y transformación social que pueda superar el neoliberalismo.

Sobre el modelo exportador de fuerza de trabajo

A raíz de la implantación en 1982 de los programas de ajuste estructural en México, cimentados en la tríada apertura, privatización y desregulación, el aparato productivo del país fue desmantelado, desarticulado y rearticulado de modo profundamente subordinado y dependiente a la dinámica de acumulación estadounidense.

En el trasfondo de esta ominosa trama subyace la configuración de un nuevo tejido productivo sustentado en cadenas globales de valor, o ―utilizando un término acuñado por Humberto Márquez y por mí (Márquez y Delgado, 2011)― redes globales de capital monopolista, mediante la instauración de plataformas de exportación que operan como economías de enclave en los países periféricos (Delgado y Martin, 2015). Con el propósito de desentrañar el significado de ese cambio, resulta importante advertir que el fenómeno aludido no entraña una industrialización de la periferia, sino que, por el contrario, cristaliza en un doble proceso regresivo que he conceptualizado como subprimarización económica (Cypher y Delgado, 2012). En efecto, lejos de transitar hacia un modelo de exportación manufacturera, lo que en realidad se exporta bajo el fetiche o disfraz de una exportación de bienes manufacturados —en su mayoría supeditados a operaciones intrafirma—, es fuerza de trabajo sin que ésta salga del país. Este rasgo fundamental de la reestructuración neoliberal fue advertido, con extraordinaria intuición, por Carlos Tello (1996) en los albores de la reestructuración neoliberal. No debe perderse de vista que las plantas de ensamble y las empresas maquiladoras instaladas en países periféricos, como es el caso de México, operan con insumos importados y regímenes de exención tributaria. De ahí que la sustancia de lo que a través de ellas se intercambia no sea otra cosa que la fuerza de trabajo incorporada al proceso productivo. Se trata, en esencia, como se ha postulado, de una exportación indirecta o incorpórea de fuerza de trabajo bajo el disfraz de una exportación de productos manufacturados (Cypher y Delgado, 2012; Márquez y Delgado, 2011).

Como corolario o consecuencia de este viraje, los mercados laborales de esas economías experimentan una abrupta y progresiva contracción y precarización que, como contraparte, ha dado paso a la generación de una creciente y desbordante masa de población redundante, la cual es arrojada a las filas de la informalidad o forzada a emigrar en dirección sur-norte. La exportación directa de fuerza de trabajo o migración laboral en dirección sur-norte es resultado de esto último, así como de la creciente demanda laboral en las principales potencias imperialistas, para las que la dimensión transnacional en la que se gesta la reproducción del ejército laboral de reserva resulta particularmente funcional.

Cabe resaltar que la fuerza de trabajo migrante, convertida en una suerte de proletariado nómada (Márquez, 2021), es sometida a graves y crecientes condiciones de vulnerabilidad y violación de sus derechos laborales y humanos. Tómese en consideración que bajo la égida neoliberal se liberaliza el comercio de todas las mercancías, con excepción de la fuerza de trabajo, la cual es forzada a emigrar de sus países de origen, y es expuesta a regímenes migratorios restrictivos que generan —como política de Estado— una creciente masa de población irregular o indocumentada que, al igual que en el caso de Estados Unidos, paga impuestos sin recibir beneficios sociales. Esta fuerza de trabajo, tildada de «ilegal», pero indispensable para cubrir las necesidades del mercado laboral, es sometida a condiciones de superexplotación laboral, discriminación y xenofobia; situación que no sólo oculta las significativas contribuciones que los migrantes hacen a las economías y sociedades de destino, sino que contribuye a criminalizarlos y convertirlos en enemigos públicos.

Otra dimensión fundamental de la reestructuración neoliberal, que ha sido relativamente poco analizada, alude a la profunda transformación que experimentan los ecosistemas de innovación, con Silicon Valley a la vanguardia. Sin entrar en mayores detalles, es pertinente indicar que este ecosistema, que he caracterizado también como sistema imperial de innovación, opera como una poderosa máquina de patentamiento, donde la gran corporación multinacional se apropia, bajo una lógica rentista, de los productos del desarrollo científico y tecnológico generados en el ecosistema. Tales productos no son forjados por la corporación que adquiere la patente, sino por investigadores independientes que operan bajo la figura de empresas emergentes (conocidas en inglés como start-ups) y que se nutren en su mayoría de innovadores extranjeros, principalmente provenientes de países periféricos y emergentes, como India, China y México. En este complejo e intrincado ecosistema operan además núcleos de innovación periféricos, bautizados como Silicon Valley periféricos, y que funcionan como una suerte de maquiladoras científico-tecnológicas (Delgado, 2019).

Es preciso agregar que, en el marco de la generación y apropiación de patentes, se configura un importante campo de batalla en la disputa interimperialista entre Estados Unidos y China. El poderío de Estados Unidos en esa disputa se manifiesta no sólo por el volumen y ritmo de las patentes creadas, sino por el hecho de que a) 7 de las primeras 10 y 36 de las 100 principales empresas innovadoras del mundo tienen su matriz en Estados Unidos (Thomson Reuters, 2018); b) 46 de las 100 universidades más innovadoras del mundo se ubican en territorio estadounidense (Ewalt, 2018); y c) 7 de las 10 start-ups más exitosas del planeta se ubican en Estados Unidos (Murgich, 2015).

Asimismo, en la base del poderío estadounidense en materia de desarrollo científico/tecnológico e innovación —que al mismo tiempo nos desvela su debilidad intrínseca—, figura su creciente dependencia del talento externo. Tan es así que la tasa de patentamiento de extranjeros en Estados Unidos se elevó de 18% en 1963 a 54% en 2020 (U.S. Patent and Trademark Office, 2021). No es casual, en este sentido, que ante el cambio estructural en las dinámicas de innovación y la concentración de la economía estadounidense en actividades intensivas en conocimiento, la migración calificada y altamente calificada dirigida a ese país haya crecido, entre 1990 y 2020, a una tasa que poco más que duplica la correspondiente a la migración en general. Más que una simple relación de complementariedad, ello evidencia la creciente dependencia de Estados Unidos de fuerza de trabajo calificada y altamente calificada proveniente del extranjero y, de manera notable, de aquella proveniente de países periféricos o emergentes.

En similar tenor, el elevado ritmo de crecimiento que acusa la migración calificada y altamente calificada en la actualidad —que la posiciona como el núcleo más dinámico de la migración internacional— revela el surgimiento de un nuevo peldaño de la división internacional del trabajo y de la exportación de fuerza de trabajo: la exportación directa e indirecta de fuerza de trabajo calificada y altamente calificada. Surgen con ello nuevas y complejas modalidades de intercambio desigual y, de modo aún más significativo, de dependencia, que operan en sentido contrario del vislumbrado en el último cuarto del siglo XX por los fundadores de la teoría marxista de la dependencia (Delgado, Chávez y Gaspar, 2022).

Lo sobresaliente al respecto es que en la migración calificada y altamente calificada proveniente de la periferia se incuba una nueva forma de dependencia, en apariencia más severa y lacerante, pero que al mismo tiempo encierra una importante paradoja: la dependencia del Norte respecto de la capacidad científica y tecnológica del Sur al servicio del Norte y en contra del Sur.

Tal paradoja nos enfrenta con algo que en los debates de los 1970 y 1980 concerniente a la cuestión del desarrollo y la dependencia jamás se nos hubiesen imaginado ni planteado: la emergencia de una modalidad de dependencia que opera en sentido inverso del tradicional. Se vislumbran con ello perspectivas inéditas para impulsar un desarrollo científico y tecnológico propio, a partir de una reestructuración profunda de las universidades y centros de investigación públicos acompañada por modalidades creativas de vinculación con la diáspora altamente calificada en torno a proyectos y programas estratégicos de desarrollo, diseñados bajo un prisma contrahegemónico, de y desde el Sur.

El caso mexicano resulta paradigmático en esa perspectiva. Sin entrar en mayores detalles, resulta importante subrayar que el modelo neoliberal que se implanta en el país es, en esencia, un modelo exportador de fuerza de trabajo, tanto por la relevancia que adquiere la industria manufacturera de exportación, dominada por el sector automotor, como por su contraparte o corolario: la migración laboral (Cypher y Delgado, 2012). Este modelo se instauró en 1982 en el país con la implantación, a rajatabla, de los programas de ajuste estructural y se reforzó con la suscripción en 1994 del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y, más recientemente, con el Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC).

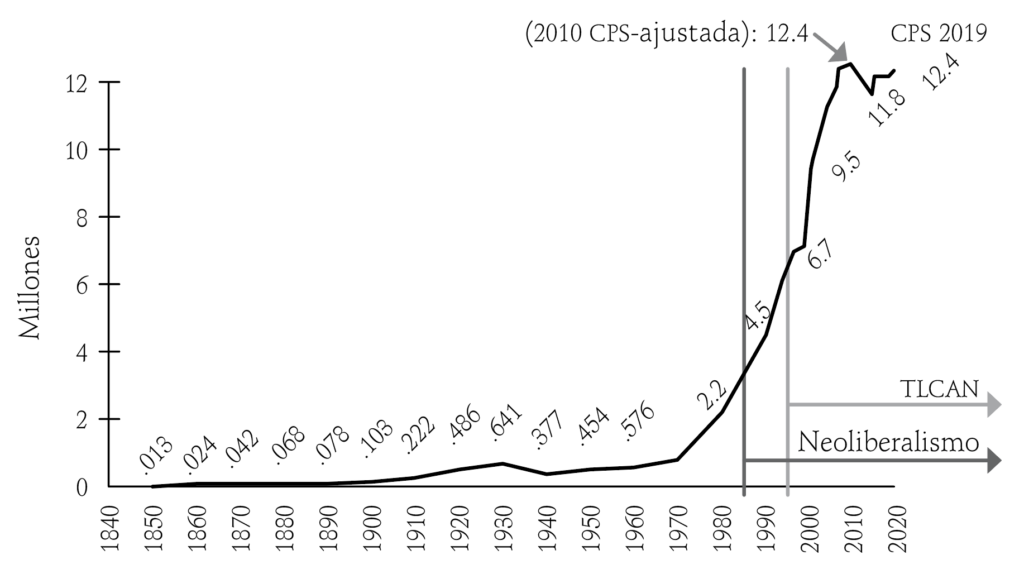

La plena vigencia del modelo exportador de fuerza de trabajo se manifiesta con nitidez en el hecho de que el superávit del sector automotor y las remesas figuran, en la actualidad, como las primordiales fuentes de divisas, con ingresos netos para México de 98 mil 667 y 60 mil 40 millones de dólares, respectivamente; y, por otro lado, en el crecimiento exponencial que experimenta la migración laboral que, en un corto tiempo, posicionó al país en la cima de la migración mundial, apenas por debajo de la India, incluso llegó a posicionarse en 2010 como el principal país de migrantes del planeta (véase gráfica 1).

Gráfica 1

Crecimiento de la migración mexicana a Estados Unidos

Fuente: Compilation from Decennial Censuses, 1850–1990; Passel y Cohn (2011) y U.S. Bureau of Census (marzo 2011-marzo de 2020).

La exportación de fuerza de trabajo adquiere su connotación más amplia al incorporar fuerza de trabajo calificada y altamente calificada. Este paso, que implica el tránsito de una exportación de fuerza de trabajo en sentido restringido a otra en sentido amplio o lato, es un fenómeno reciente asociado a la profunda reestructuración que experimentan los ecosistemas de innovación de cara al siglo XXI. Sin brindar mayores detalles, es importante consignar que el modelo exportador de fuerza de trabajo impuesto en México se inscribe en la ruta de exportación de fuerza de trabajo en sentido amplio referida. Por un lado, el país cuenta con diversos corredores científico-tecnológicos al servicio de las grandes corporaciones multinacionales, es el caso de determinados centros de investigación interconectados en red que operan al servicio de las grandes corporaciones automotrices y del llamado Silicon Valley mexicano que se ubica en Guadalajara, Jalisco. Por otro lado, es preciso esclarecer que existe una muy significativa y creciente masa de mexicanos calificados y altamente calificados que reside en el extranjero, como se desprende de los siguientes datos (Delgado, Chávez y Gaspar, 2022):

- En 2018 había un millón 476 mil 833 profesionistas y 307 mil 868 posgraduados mexicanos en el extranjero, distribuidos en al menos 56 países de todos los continentes, aunque se concentran en Estados Unidos y un puñado de países europeos.

- En las últimas tres décadas, el número de posgraduados mexicanos que reside en Estados Unidos creció de forma exponencial. En ese lapso no sólo su volumen se multiplicó 5.5 veces, sino que en el nivel de doctorado su crecimiento fue aún más espectacular: se multiplicó por 8. Ello implicó un reposicionamiento de México entre los países con mayor volumen de posgraduados en Estados Unidos, al pasar del noveno lugar en 1990, al tercero/cuarto en 2018, después de India, China y a la par de Corea del Sur.

- En 2019 el volumen de posgraduados mexicanos con doctorado en Estados Unidos ascendió a 37 mil 169, cifra que supera al número de integrantes del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores del país.

- El núcleo más grande de posgraduados mexicanos en Estados Unidos lo integran aquellos formados en áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (32.5%), seguido de las áreas de administración, negocios y finanzas (17.6%) que, por lo demás, constituyen campos del conocimiento vinculados con el desarrollo científico y tecnológico y las actividades productivas intensivas en conocimiento, además de ser los que tuvieron mayor crecimiento a partir del año 2000.

- Cualitativamente, este importante segmento de la diáspora mexicana se distingue por sus elevados niveles de productividad académica y desarrollo profesional, lo que evidencia la elevada selectividad —con fuertes exigencias en términos de estándares de calidad y competitividad académica y profesional— a la que son sometidos los posgraduados mexicanos que logran emigrar y establecerse en el extranjero.

Todo lo anterior ha dado lugar a nuevas y extremas modalidades de intercambio desigual con consecuencias nefastas para México. Por un lado, la exportación indirecta de fuerza de trabajo semeja el intercambio entre capital y trabajo a escala de países, es decir, la transferencia de casi todo el plusvalor al exterior. Por otro lado, la exportación directa de fuerza de trabajo mediante la migración laboral entraña un intercambio similar con el agravante de que lo que recibe el país de origen es una fracción de dicho plusvalor a través de las remesas. En efecto, lejos de un modelo exitoso de exportación manufacturera, el modelo exportador de fuerza de trabajo que tiene lugar en el país es un modelo regresivo que ha traído consigo un brutal saqueo de recursos naturales y una proliferación de la violencia, con saldos funestos para la economía y sociedad mexicanas: desmantelamiento y desarticulación del aparato productivo nacional; desbordamiento del ejército de desocupados; saqueo y devastación de los recursos naturales; desplazamiento y migración forzada en los niveles interno e internacional; proliferación de la miseria, la marginación, la exclusión social, la violencia y la muerte.

Frente a este ominoso escenario es posible vislumbrar, como se ha planteado, nuevas avenidas para el desarrollo y transformación social del país. Antes de abordar este punto resulta crucial hacer un breve balance crítico de la política impulsada por el gobierno de la 4T.

Breve balance de la política lopezobradorista

La degradación económica y social desencadenada por el modelo neoliberal encuentra en la corrupción generalizada y la injerencia del crimen organizado dos soportes fundamentales y de reforzamiento mutuo, que operan en una suerte de espiral ascendente. Esta ominosa trama, de suyo insostenible, propició el derrumbe de la clase política mexicana, cuya fracción «tecnocrática», que se había enquistado en el poder al desempeñar con «eficacia» el papel de bisagra a favor de los intereses del gran capital (con una visión cortoplacista y apegada doctrinariamente, y sin reparo, a la agenda neoliberal), ha perdido toda credibilidad, al sumergirse en un proceso de acelerada descomposición.

La abrumadora victoria en las urnas del candidato a la presidencia de la república Andrés Manuel López Obrador (AMLO), en 2018, se explica en parte por dicha situación que, tras el gris desempeño, plagado de escándalos de corrupción, de la presidencia del priista Enrique Peña Nieto, adquirió mayor fuerza y contundencia. Se explica también por la cercanía de larga data —por medio de múltiples recorridos por todos los rincones del territorio nacional— del líder y fundador del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) con las clases populares y por su oferta de un cambio radical del régimen político: la cuarta transformación (4T); i. e. una transformación de gran envergadura, comparable a tres hitos fundamentales de la historia política de México: la Independencia, la reforma juarista y la Revolución mexicana.

En esa perspectiva, el proyecto encabezado por AMLO plantea la instauración de un nuevo régimen político en el país, como condición necesaria para avanzar en la erradicación del modelo neoliberal y trascenderlo. A lo que aspira, en ese sentido, es a desmantelar, de raíz, las bases del sistema de corrupción sobre el que estaba montado el régimen priista y que se reprodujo con los gobiernos de la oposición institucionalizada, tal es el caso del Partido Acción Nacional y en menor escala de otros partidos del establishment político (López, 2020).

Más allá de las incertidumbres del contexto nacional e internacional en las que se desenvuelve, la política económica del gobierno de la 4t se ha orientado por una máxima: igualar para crecer y crecer para igualar, postulada por el propio AMLO y por Alicia Bárcena, exsecretaria ejecutiva de la Cepal y actual secretaria de Relaciones Exteriores. Es así que el combate a la desigualdad social se ha elevado a prioridad de la política económica, en contraposición con toda ortodoxia macroeconómica. Bajo dicha premisa, elevada a un segundo estandarte de la 4T, se busca perfilar una ruta alterna con la intención de reconstruir el tejido social y productivo del país. Cabe subrayar, sin embargo, que por sí misma esta máxima resulta insuficiente para definir, con precisión, las prioridades estratégicas y nuevos ejes de la matriz productiva, así como la arquitectura institucional del nuevo modelo de desarrollo y transformación social que se ha pretendido impulsar.

En contigua tesis, resulta enigmática en particular la entusiasta promoción y adopción por el gobierno de la 4T del acuerdo comercial que sucede al TLCAN: el T-MEC. Si bien pudiera interpretarse como una medida que mantiene a flote la plataforma de exportación heredada de los gobiernos anteriores y evitar con ello un cataclismo económico, lo cierto es que se trata de un acuerdo comercial que, por su propia naturaleza, se inscribe en el corazón de la política neoliberal. Los márgenes de maniobra del gobierno mexicano en este plano tienden a ser sumamente reducidos.

Asimismo sobresale la política de la 4T en relación con el tema migratorio. No sólo no se le visualiza como una consecuencia y una pieza central del engranaje neoliberal, sino que se hace una apología de las remesas, al concebirlas como un soporte fundamental para la economía del país y una muestra fehaciente de la solidaridad de los expatriados mexicanos con sus familias y sus comunidades de origen. Aunque las remesas revisten enorme trascendencia para la estabilidad social y para mantener a flote la economía (en los hechos figuran ya como la primordial fuente de ingresos del país con 63 mil 320 millones de dólares en 2023), no deja de ser cierto que la migración está envuelta en un drama cotidiano para los migrantes mexicanos, sus familias y comunidades, y para la migración de tránsito que atraviesa el territorio nacional con destino a Estados Unidos. Ante las presiones de Washington, las acciones del gobierno mexicano que buscan enfrentar la situación de discriminación, exclusión social, superexplotación laboral y persecución por la que atraviesa la mitad de diáspora mexicana que reside en Estados Unidos y que carga con el estigma de la «ilegalidad» han sido relativamente limitadas. Más aún, el gobierno de la 4T se ha visto forzado a aceptar el papel que le ha sido asignado por el gobierno estadounidense de fungir como «tercer país seguro» y guardián de la frontera sur. En los hechos, se ha militarizado la frontera e impuesto una política de securitización, pero con algunos matices.

Con relación al tema migratorio, el gobierno de la 4T ha desplegado una doble estrategia. Por un lado, contener la presión de emigrar mediante el impulso de iniciativas formuladas en aras de atacar las causas inmediatas del desplazamiento forzado de miles de migrantes centroamericanos y connacionales, a través de programas de empleo temporal como Sembrando Vida u obras de infraestructura de diversa naturaleza. Aun cuando se concuerda en la necesidad de poner el acento en las causas del fenómeno migratorio y no sólo en sus consecuencias e implicaciones, lo cierto es que las iniciativas emprendidas han sido limitadas y, más importante todavía, no atacan las causas estructurales de la migración forzada. No debe perderse de vista que, como se ha argumentado, éstas y otras medidas emprendidas por el gobierno lopezobradorista no se dirigen a transformar el modelo exportador de fuerza de trabajo imperante en el país.

La otra estrategia emprendida —sobre todo en años recientes— por el gobierno de la 4T ha sido impulsar la cohesión y el empoderamiento de la comunidad mexicana y de origen mexicano que radica en Estados Unidos. Al tener claro que las elecciones en Estados Unidos suelen ser —y continúan siendo— una tribuna aprovechada por la derecha y la ultraderecha para atacar a la comunidad migrante y, en particular, a la comunidad migrante mexicana, al culparla de modo irresponsable y a base de desinformación e injurias de muchos de los problemas que aquejan a la población estadounidense, situación que exacerba el racismo y la xenofobia, desde la conferencia matutina —i. e. la importante plataforma de comunicación de AMLO y el gobierno de la 4T— se han enviado mensajes con la intención de contrarrestar las campañas de desinformación e impulsar la cohesión y politización de la población mexicana y de origen mexicano en Estados Unidos. Se tiene conciencia del trascendente peso político que la comunidad mexicana y de origen mexicano puede tener y de la trascendencia de hacerlo valer, tanto en las urnas como en la disputa política. En similar tenor, mediante la red de consulados mexicanos (que suman 53), se han emprendido acciones dirigidas a la defensa y protección de connacionales y el fortalecimiento de la cultura e identidad mexicana.

Es relevante subrayar que unas de las apuestas cruciales del gobierno lopezobradorista han sido mantener la estabilidad macroeconómica, eficientar el gasto público, asegurar la estabilidad cambiaria (con el fortalecimiento del peso mexicano frente al dólar estadounidense) y combatir la inflación. En todo ello el gobierno morenista ha sido bastante eficiente. Tan es así que uno de los saldos más favorables de la gestión gubernamental ha sido —de acuerdo con cifras oficiales y su propio análisis consignado en el Sexto Informe de Gobierno (Gobierno de México, 2024)— preservar y potenciar el poder adquisitivo de los sectores populares, reducir la pobreza y la desigualdad social, fortalecer la seguridad social y atraer inversión extranjera directa. Esta última es concebida como un factor fundamental para la creación de empleo, en conjunción con la inversión en infraestructura pública.

Cabe advertir, sin embargo, que apostar a la inversión extranjera como palanca de desarrollo es una medida que se inscribe en el recetario neoliberal y que tiende a someter a la economía mexicana a los designios de la gran corporación multinacional. Frente al poder ejercido por el capital monopolista, una importante medida impulsada por el gobierno lopezobradorista ha sido la de revertir y contrarrestar la avalancha de privatizaciones promovidas por los gobiernos neoliberales en sectores estratégicos, es el caso de los sectores petrolero y eléctrico. Desde tal concepción alterna, las empresas públicas constituyen pilares estratégicos para la conducción económica, el fomento de políticas redistributivas y a la vez conforman un contrapeso frente a la hegemonía del capital monopolista.

Al respecto, debe reconocerse que uno de los grandes desafíos para trascender el neoliberalismo ha sido —y continuará siendo— la reconstrucción del aparato productivo nacional, de manera que contrarreste y erradique progresivamente todo rastro del modelo neoliberal. Este desafío cobra particular relevancia y complejidad ante las limitaciones de las finanzas públicas y los reducidos márgenes de maniobra conferidos por los acuerdos comerciales.

Mirando hacia adelante. Lineamientos de política pública

Más allá de estas y otras iniciativas impulsadas por el gobierno morenista, habría que admitir que la ruta para avanzar hacia un modelo posneoliberal de desarrollo y transformación social no está del todo clara ni se encuentra a la vuelta de la esquina. Entre otras cosas demanda una profunda reingeniería institucional, en la que la participación proactiva de universidades y centros de investigación públicos en mancuerna con el potencial creativo de la masa crítica de mexicanos altamente calificados que radican en el extranjero adquiere una envergadura específica.

Antes de profundizar en esta cuestión, es importante señalar que el 2 de junio de 2024 se llevaron a cabo elecciones presidenciales en México, en las cuales el gobierno de la 4T obtuvo un triunfo contundente, que refrenda el apoyo de los sectores populares y del grueso de la población mexicana a la continuidad del proceso de transformación iniciado por la administración lopezobradorista. En efecto, la candidata morenista a la presidencia de la república, Claudia Sheinbaum Pardo, ganó la elección con un total de 35.9 millones de votos, que representan 60% de los votos emitidos. Se trata de la primera mujer electa presidenta, quien además de contar con una sólida preparación académica, posee una amplia experiencia política y en la administración pública, además de haber ocupado previamente la jefatura de gobierno de la Ciudad de México.

La aplastante victoria de Morena en las urnas asegura la continuidad del proyecto de la 4T y la oportunidad de avanzar hacia lo que la propia presidenta electa concibe como su «segundo piso». Esa oportunidad se ve reforzada por la conquista de la mayoría calificada de diputaciones en el Congreso de la Unión y la mayoría casi calificada de senadurías, lo que abre la posibilidad de emprender reformas constitucionales de gran calado que coadyuven al avance y afianzamiento, en la esfera jurídica, de la ruta de transformación trazada por el gobierno de la 4T. Se trata, empero, de una ruta que todavía no es clara, si bien en el nombramiento del gabinete presidencial comienzan a entreverse señales vinculadas con ámbitos prioritarios de la nueva administración. Entre ellas sobresale la creación de la Secretaría de la Mujer y la elevación del Conahcyt a Secretaría de Estado, al incorporar en su denominación, además de humanidades, ciencia y tecnología, la noción de innovación.

Con miras a avanzar en esta reflexión acerca de las posibilidades de impulsar políticas públicas capaces de trascender el neoliberalismo y con ello el modelo exportador de fuerza de trabajo imperante en el país, varias consideraciones resultan pertinentes.

En primer lugar, cualquiera que sea la ruta que siga el proceso de desarrollo y transformación social del gobierno de la 4T, si se apega a la máxima de igualar para crecer y crecer para igualar, necesariamente deberá priorizar lo que José Luis Coraggio (2018) concibe como economía popular solidaria, en referencia al amplio sector de trabajadores y emprendedores autónomos del país que abarca, pero no se restringe al sector informal. Lo importante es que este segmento de la economía y de la sociedad integra a la mayoría de la población y constituye un campo no disputado por las grandes corporaciones. El gran desafío, en este caso, es partir de dicho sector y dar pasos firmes con el propósito de transitar, con él, hacia otra economía, es decir, hacia nuevas formas de producir, consumir y relacionarse, generando nuevos y fecundos encadenamientos productivos, cuyo leitmotiv no sea la ganancia por la ganancia, sino el bienestar social.

En segundo lugar, es vital concebir a la economía popular solidaria no como una economía de y para los pobres, sino como el germen de una nueva economía que fomente el desarrollo y la transformación social del país, que para su gestación demanda el aprovechamiento del enorme potencial que encierra el conocimiento social acumulado. Se trata, por consiguiente, de una empresa que interpela al conocimiento como bien común, con una visión emancipadora, capaz de trascender al neoliberalismo por medio de la edificación de nuevos eslabonamientos productivos, comerciales y de servicios que permitan reconstruir el aparato productivo del país con una orientación social y en armonía con la naturaleza.

Con base en experiencias disponibles en América Latina y el Caribe, José Luis Coraggio alude a varios ejemplos que evidencian el potencial productivo y organizativo de la economía popular solidaria. Entre estos ejemplos hay uno que, desde mi punto de vista, reviste gran relevancia:

Contar con sus propios centros tecnológicos y de formación, con legitimidad para convocar a las universidades, las escuelas técnicas e institutos tecnológicos, que orienten sus investigaciones y capacidades a la generación de marcos conceptuales y metodologías para resolver e inventar nuevas formas de organización, para participar, diseñar, producir e innovar en los productos y servicios, atendiendo continua e inmediatamente a los problemas técnicos y organizativos que se van presentando, «incubando» en terreno (Coraggio, 2018:12).

Partiendo de esas consideraciones, se proponen a continuación una serie de lineamientos de política pública tendientes a avanzar hacia un modelo alternativo de desarrollo capaz de trascender las vicisitudes del modelo exportador de fuerza de trabajo imperante:

1. Avanzar hacia la construcción, desde la base misma de la economía mexicana, de un nuevo andamiaje productivo que se articule con y fortalezca a la economía social solidaria.

2. Dada la peculiaridad de contar con una comunidad de origen mexicano en Estados Unidos que ronda en los 40 millones y que se encuentra estrechamente entrelazada con la economía social solidaria a través de las remesas —además de lazos culturales y estrechos vínculos familiares y comunitarios—, resulta fundamental diseñar e impulsar una estrategia para lo que se podría caracterizar como un desarrollo transnacional desde abajo. No debe subestimarse o desdeñarse el enorme potencial que para el desarrollo del país representa la población migrante de primera, segunda y tercera generación que radica allende nuestras fronteras. Tómese en consideración que esta enorme masa poblacional se ubica en casi todo el espectro laboral de Estados Unidos, incluyendo, importantes nichos de mercado y emprendimiento, actividades estratégicas de innovación e intensivas en conocimiento. Desde aquí se vislumbra un campo de potencialidades —hasta ahora relativamente inadvertido— en aras de abrir nuevas avenidas para el desarrollo y la transformación social de México.

3. El desarrollo de la economía social solidaria debe fincarse, a diferencia de lo que ocurre con el resto del aparato productivo del país, en una estrategia de desarrollo endógeno sustentada en el fomento de capacidades científicas y tecnológicas propias, capaces de abrir un campo de alternativas para el desarrollo de las fuerzas productivas hasta ahora inexplorado: lo que Bolívar Echeverría concibe como una modernidad alternativa y que Enrique Dussel refiere como trans-modernidad, donde prevalezcan, como móvil, las necesidades sociales en armonía con la naturaleza.

4. Para tal empresa es fundamental respaldar, acompañar y fortalecer el proceso, con el concurso de las universidades e instituciones de educación superior y los centros de investigación públicos con los que cuenta el país, junto con las empresas públicas estratégicas rescatadas e impulsadas a lo largo del sexenio morenista.

5. Una asignatura pendiente del gobierno de la 4T es el impulso de procesos de transformación de gran calado en las universidades públicas del país. Desde mi punto de vista, es prioritario comprender la naturaleza peculiar de la universidad en un contexto periférico, su creciente intrascendencia ante la embestida neoliberal y la necesidad de reorientar sus agendas de investigación y sus planes y programas de estudio en torno a ejes estratégicos para el desarrollo y la transformación social a escala local, estatal y nacional. Ello implica promover procesos de autotransformación institucional que propicien cambios profundos en el modelo educativo imperante —debe centrarse en el pensamiento crítico, la interdisciplina y el compromiso social y ambiental— y redireccionen el quehacer universitario hacia el cumplimiento de una nueva y trascendente función: la de contribuir proactivamente al desarrollo y la transformación social de su entorno regional y nacional (Delgado, 2021).

6. En el corazón de este proceso subyace el impulso de agendas y líneas de investigación contrahegemónicas que articulen, orienten y fortalezcan, con un sentido estratégico, las actividades de investigación y desarrollo humanístico, científico y tecnológico que despliegan las universidades y los centros de investigación públicos. Se plantea, en este talante, la construcción de programas interdisciplinarios de investigación e incidencia, los cuales, al partir de diagnósticos integrales de la problemática socioeconómica, política y cultural del entorno local, regional y nacional, identifiquen ejes y líneas de investigación prioritarios que contribuyan a reconstruir, desde abajo, el tejido social y productivo con miras a trascender el neoliberalismo y avanzar hacia una modernidad alternativa. Entre los objetivos estratégicos de esos programas deben figurar el bienestar social y la soberanía alimentaria y energética.

7. Para esta empresa, el establecimiento de redes de colaboración entre universidades y centros de investigación públicos y de éstos con la diáspora mexicana altamente calificada reviste especial relevancia. Se trata de aprovechar el enorme talento con el que cuenta el país, dentro y fuera de sus fronteras, con el propósito de impulsar el desarrollo nacional desde un prisma contrahegemónico. El desarrollo del conocimiento como bien común mediante un fecundo diálogo de saberes y una recuperación crítica de los avances científicos y tecnológicos alcanzados por la humanidad, para proyectarlos hacia nuevos horizontes, resulta imprescindible en esta perspectiva.

8. Desde tal óptica, la incidencia universitaria adquiere una nueva connotación: en vez de una adaptación pasiva al entorno, lo que se pretende es una adaptación proactiva que contribuya de modo eficaz al desarrollo y la transformación social. Esto significa situar a la universidad pública como pieza clave de un engranaje productivo, comercial y de servicios, cuyo protagonista sea la economía social solidaria.

Lo que en el fondo se propone, a través de estos ocho lineamientos de política pública, es impulsar una estrategia contrahegemónica de desarrollo y migración que trascienda el modelo exportador de fuerza de trabajo imperante en el país. Si el epicentro de este modelo se sitúa en la gran corporación multinacional, cuyas formas de dominación imperialista se sustentan en la inversión extranjera directa y las reglas de operación impuestas por los tratados de «libre» comercio, es preciso entonces abrir vías alternas de desarrollo que incorporen a los excluidos por dicho modelo. No se trata de provocar un cataclismo económico que afecte la estabilidad social y política del país ―celosamente cuidada por el gobierno de la 4T―, sino de abrir una perspectiva de desarrollo endógeno por medio de la cual se vayan tejiendo nuevos eslabonamientos productivos, comerciales y de servicios con el respaldo y acompañamiento de las universidades y centros de investigación públicos del país y del entramado de empresas públicas estratégicas.

Referencias

Coraggio, J.L. (2018). «Potenciar la economía popular solidaria: una respuesta al neoliberalismo». Otra Economía, 11(20), pp. 4–18.

Cypher, J. y Delgado Wise, R. (2012). México a la deriva. Génesis, desempeño y crisis del Modelo Exportador de Fuerza de Trabajo. México: Miguel Ángel Porrúa.

Delgado Wise, R. (2019). «Apuntes sobre capital, ciencia, tecnología y desarrollo de las fuerzas productivas en el capitalismo contemporáneo». Observatorio del Desarrollo. Investigación, reflexión y análisis, 8(24), pp. 47–57.

Delgado Wise, R. y Martin, D. (2015). «The political economy of global labor arbitrage.» En Kees van der Pijl (ed.), The international political economy of production (pp. 59–75). Cheltenham: Edward Elgar.

Delgado Wise, R. (2021). «Concepción y ruta crítica del proceso de reforma de la Universidad Autónoma de Zacatecas». Congreso de Reforma UAZ. Recuperado de https://congresoreforma.uaz.edu.mx/wp-content/uploads/2022/02/FolletoReformaok.pdf

Delgado Wise, R., Chávez, M. y Gaspar, S. (2022). La migración mexicana altamente calificada de cara al siglo xxi: problemática y desafíos. México: Fondo de Cultura Económica/Conacyt.

Ewalt David M. (2018). «Reuters top 100: the world’s most innovative universities 2018». Reuters. Recuperado de https://www.reuters.com/article/us-amers-reuters-ranking-innovative-univ/reuters-top-100-the-worlds-most-innovative-universities-2018-idUSKCN1ML0AZ

Foster, J.B., McChesney, R.W. y Jonna, J. (2011). «The internationalization of monopoly capital». Monthly Review, 63(2), pp. 3–18.

Gobierno de México (1 de septiembre de 2024). Sexto Informe de Gobierno 2023–2024. Ciudad de México: Presidencia de la República. Recuperado de https://www.gob.mx/presidencia/articulos/version-estenografica-6-informe-de-gobierno?idiom=es

López Villafañe, V. (2020). AMLO en el poder. La hegemonía política y el desarrollo económico del nuevo régimen. México: Orfila Valentini.

McKinsey Global Institute (2012). «The world at work: jobs, pay, and skills for 3.5 billion people». McKinsey & Co. Recuperado de http://www.mckinsey.com/insights/employment_and_growth/the_world_at_work

Márquez, H. (2021). «El problema migratorio en el capitalismo global: síntoma del desarrollo desigual y la crisis civilizatoria». Migración y Desarrollo, 19(37), pp. 93–141.

Márquez, H. y R. Delgado Wise (2011). «Una perspectiva del sur sobre capital global, migración forzada y desarrollo alternativo». Migración y Desarrollo, 9(16), pp. 3–42.

Murgich, V. (2015). «Las startup más exitosas (y famosas) del mundo». Merca2.0. Recuperado de https://www.merca20.com/las-startup-mas-exitosas-y-famosas -del-mundo

Passel, J.S. y Cohn, D. (2011). Unauthorized immigrant population: national and state trends, 2010. Washington D.C.: Pew Hispanic Center.

Tello, C. (1996). «La economía mexicana: Hacia el tercer milenio». Nexos, XIX(223), pp. 47–55.

Thomson Reuters (2018). «The top 100 global technology leaders». Recuperado de https://www.thomsonreuters.com/content/dam/ewp-m/documents/thomsonreuters/en/pdf/reports/thomson-reuters-top-100-global-tech-leaders-report.pdf.

un Trade and Development (UNCTAD) (2010). World investment report 2010. Nueva York: United Nations.

un Trade and Development (UNCTAD) (2020). «Special economic zones and urbanization». Recuperado de https://unhabitat.org/special-economic-zones-sezs -and-urbanization

U.S. Bureau of Census (marzo de 2011). «Current Population Survey (CPS)».

U.S. Patent and Trademark Office (2021). «U.S. patent statistics chart. Calendar years 1963–2020». Recuperado de https://www.uspto.gov/web/offices/ac/ido/oeip/taf/us_stat.htm

Este obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional.