Migración y Desarrollo, volumen 21, número 41, segundo semestre 2023, es una publicación semestral editada por la Universidad Autónoma de Zacatecas «Francisco García Salinas», a través de la Unidad Académica de Estudios del Desarrollo, Jardín Juárez 147, colonia Centro, Zacatecas, C.P. 98000, Tel. (01492) 922 91 09, www.uaz.edu.mx, www.estudiosdeldesarrollo.net, revistamyd@estudiosdeldesarrollo.net. Editor responsable: Raúl Delgado Wise. Reserva de Derechos al Uso Exclusivo Vía Red Cómputo No. 04-2015-060212200400-203. ISSN: 2448-7783, ambos otorgados por el Instituto Nacional del Derecho de Autor. Responsable de última actualización: Unidad Académica de Estudios del Desarrollo, Maximino Gerardo Luna Estrada, Campus Universitario II, avenida Preparatoria s/n, fraccionamiento Progreso, Zacatecas, C.P. 98065. Fecha de la última modificación, diciembre de 2023.

Las opiniones expresadas por los autores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación. Queda estrictamente prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previa autorización de la Universidad Autónoma de Zacatecas «Francisco García Salinas» a través de la Unidad Académica de Estudios del Desarrollo.

Migración y desarrollo como política en Asia: un nexo en movimiento

Migration and development as policy in Asia: a nexus in flux

Recibido 25/04/23 | Aceptado 10/05/23

Jeremaiah M. Opiniano* | Maruja M.B. Asis**

*Filipino. Profesor asociado de la Universidad de Santo Tomas (ust). Director ejecutivo del Institute for Migration and Development Issues (imdi), con sede en Filipinas. Correo-e: jmopiniano@ust.edu.ph

**Filipina. Directora del Scalabrini Migration Center (smc), organización filipina sin fines de lucro. Correo-e: marla@smc.org.ph

Traducido al español por Georgia Aralú González Pérez y Karen Alejandra González Ruvalcaba.

Resumen. Desde finales del siglo XX, Asia ha experimentado una marcada transformación económica. En esta vasta y diversa región, la migración internacional y el desarrollo se han desenvuelto de forma dramática y contrastada: durante las últimas cinco décadas son notables los movimientos migratorios acelerados y desiguales, así como el crecimiento económico; sin embargo, pareciera que los países abordan la migración y el desarrollo por separado. Aquí se examina el marco político y la inclusión de la migración internacional y el desarrollo en determinados países y subregiones asiáticos. En ese sentido, en el curso del desarrollo socioeconómico y los cambios demográficos, ¿cómo han integrado los países de origen y destino de Asia la migración internacional en sus políticas de desarrollo? A partir de este estudio, se constató que la integración de la migración y el desarrollo como política es un trabajo en curso en los países de origen y destino del Este, Sudeste y Sur de Asia. De modo complementario, el inevitable y rápido envejecimiento de la población en esas economías más desarrolladas tendrá que enfrentarse a la realidad demográfica —la migración internacional— a fin de sostener no sólo su crecimiento económico sino el bienestar de sus sociedades. Así, considerar la migración internacional como un enfoque para resolver simplemente la escasez de mano de obra no será sostenible ni equitativo. Los debates en torno a la migración y el desarrollo en los aludidos países tampoco pueden ignorar la importancia de los derechos de los migrantes.

Palabras clave: migración y desarrollo, Asia, transiciones migratorias, demografía, derechos de los migrantes.

Abstract. Asia has experienced marked economic transformation since the late 20th century. In this vast and diverse region, international migration and development have unravelled in a dramatic and contrasting fashion —with accelerating, uneven migratory movements and remarkable economic growth occurring in the last five decades. However, it seems that countries treat migration and development separately. This chapter reviews the policy framing and inclusion of international migration and development in selected countries and sub-regions in Asia. In the course of socio-economic development and demographic changes, how have origin and destination countries in Asia integrated international migration in their development policies? It was found that integrating migration and development as a policy remains a work in progress in the origin and destination countries from East, Southeast and South Asia that were studied here. The inevitable and fast-rising ageing of the population in the more developed Asian economies will also have to face this demographic reality —international migration— to sustain not just their economic growth but the well-being of their societies. However, seeing international migration as an approach to merely solve labour shortages will not be sustainable and equitable. Discussions on migration and development in these Asian countries also cannot ignore the importance of migrants’ rights.

Keywords: migration and development, Asia, migration transitions, demography, migrants’ rights.

Introducción

En las postrimerías del siglo XX, Asia experimentó una marcada transformación económica que propició que algunos países en desarrollo pasaran a la categoría de países económicamente prósperos. Concerniente a los países del Este de Asia recibieron, en la década de 1990, la denominación de países recientemente industrializados (NPIs) (Kim y Lau, 1994). En los años posteriores, ciertos países fueron catalogados como parte de los «mercados emergentes» (Duttagupta y Pazarbasioglu, 2021), los BRICs (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) (Wilson y Purushothaman, 2003) o los «11 próximos» (Bangladesh, Indonesia, Irán, Pakistán, Filipinas y Corea del Sur) (Kuepper, 2021).

La migración internacional y el desarrollo en esta vasta y diversa región se han desencadenado de forma dramática y contrastada en las últimas cinco décadas.1 Si bien Asia ha sido escenario de una aceleración de los movimientos migratorios y de un notable crecimiento económico, ello se ha dado de modo desigual. Analistas, responsables políticos y académicos suelen considerar la migración y el desarrollo por separado, en vez de tener en cuenta los vínculos entre ambos. Las conversaciones globales con relación a estos conceptos resurgieron en la década de 1990 y adquirieron vigencia en el periodo previo al primer Diálogo de Alto Nivel sobre la Migración Internacional y el Desarrollo (DAN) de 2006. Dichas discusiones continuaron en las ediciones anuales del Foro Mundial sobre Migración y Desarrollo (FMMD); la revisión del primer dan en 2013; la inclusión de metas e indicadores de migración en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en 2015; y la firma del Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular (o GCM, por sus siglas en inglés) en 2018. En particular, la incorporación de la migración en los ODS se valoró un avance, dada la omisión de la migración en los anteriores Objetivos de Desarrollo del Milenio. Ese mismo año, no obstante la crisis de refugiados de 2015 en Europa, se reorientaron los debates sobre migración hacia el desplazamiento y la migración forzosa, y se atenuaron los discursos favorables acerca de migración y desarrollo.

La atención a la migración y el desarrollo generada por el DAN, el FMMD, los ODS y el GCM influyó también en los ámbitos político, académico y de defensa en Asia, pero de manera dispar (debido a las diferencias en la composición de la región). En la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN, por sus siglas en inglés), los debates regionales en torno a la relación entre migración internacional e integración económica llevan algún tiempo en vigor (Takenaka et al., 2019).2 La prolongada discusión referente al fomento de la movilidad de los trabajadores calificados como parte de la integración regional dio pie a acuerdos de reconocimiento mutuo en ocho profesiones; sin embargo, aún queda mucho por hacer (Ahsan et al., 2014). La migración laboral dentro de la ASEAN consiste principalmente en el movimiento de migrantes en ocupaciones poco calificadas, además la migración irregular es elevada. El Consenso de la ASEAN de 2017 sobre la Protección y Promoción de los Derechos de los Trabajadores Migrantes es un instrumento regional no vinculante que defiende los derechos y el bienestar de los trabajadores migrantes. Empero, Ahsan et al. (2014) indican que los fallos de las políticas y del mercado —desde las políticas laborales hasta los costes de emigración— impiden a los países de Asia Oriental y el Pacífico maximizar plenamente los beneficios económicos de la movilidad humana.

Este artículo examina el marco político de la migración y el desarrollo en determinados países y subregiones de Asia; en específico, se analiza el lugar que ocupan la migración internacional y los migrantes internacionales en las políticas y estrategias de desarrollo de la región. Se estudia, además, si la migración internacional se reconoce como parte de las políticas y estrategias de desarrollo de estos países asiáticos, y de qué manera lo hace. En el curso de los cambios demográficos y de desarrollo, ¿cómo han integrado los países de origen y de destino de Asia la migración internacional en sus políticas de desarrollo? Los países o territorios que se contemplan son Japón, Taiwán, Corea del Sur (en adelante, Corea), la Región Administrativa Especial (RAE)3 de Hong Kong y China en Asia Oriental; Singapur, Malasia, Tailandia, Filipinas, Indonesia y Vietnam en Asia Sudoriental; e India en Asia Meridional. La cobertura de los países y territorios de origen, destino y ambos proporciona un telón de fondo para estudiar la integración (o falta de integración) de las políticas de migración y desarrollo, así como para comprender el papel de la migración en el proceso de desarrollo.

Migración y «transiciones» de desarrollo

Con el propósito de comprender la dinámica de la migración internacional y el desarrollo en los 11 países y territorios asiáticos seleccionados, consideramos estos vínculos a través de la lente de las teorías de la transición migratoria. Tales teorías ofrecen una perspectiva multinivel que abarca procesos más amplios de cambio social y globalización; decisiones individuales de migración (agencia) y factores macronivel (estructura); concretamente crecimiento económico, estructura de los mercados laborales, relaciones entre países y políticas de (in)migración, entre otros (Castles, De Haas y Miller, 2014). Asimismo, evalúan los cambios en los patrones migratorios producidos a la par de los procesos de desarrollo. Por su parte, Castles, De Haas y Miller (2014) advierten que los cambios demográficos y de desarrollo pueden no conducir automáticamente a ciertos resultados migratorios o a transiciones migratorias irreversibles o inevitables.

De igual modo, las teorías de la transición migratoria son útiles para clasificar los países; una tipología, establecida por Zelinksy sitúa a las sociedades de acuerdo con cinco etapas: tradicional premoderna, transición temprana, transición tardía, avanzada y superavanzada. Estas etapas comprenden niveles de fecundidad y mortalidad de altos a bajos asociados a específicas formas de movilidad humana (De Haas, 2007). Otra categorización tipológica (Skeldon, 1997) agrupa a los países en antiguos y nuevos núcleos (por ejemplo, los países desarrollados de Norteamérica, Europa y Asia), los cuales se distinguen por una elevada inmigración; el núcleo en expansión (China, partes meridionales de África, Europa del Este), que registra un alto nivel de inmigración y emigración, así como migración del campo a la ciudad; los países fronterizos laborales, que reflejan una alta emigración y migración del campo a la ciudad; y los países nicho de recursos, que tienen bajos niveles de migración internacional y modalidades más débiles de migración interna.

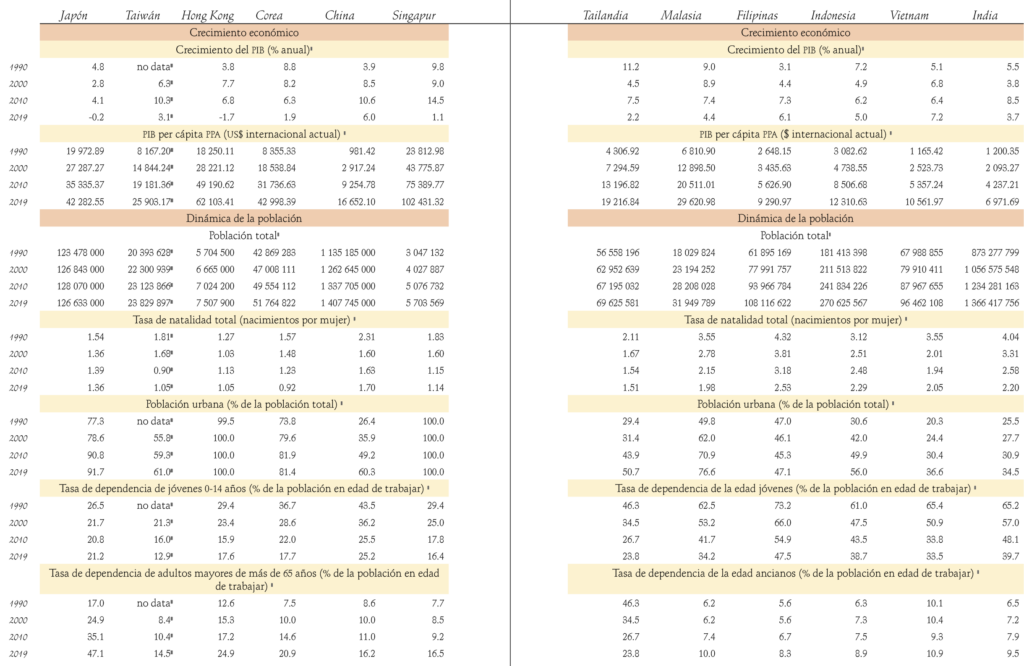

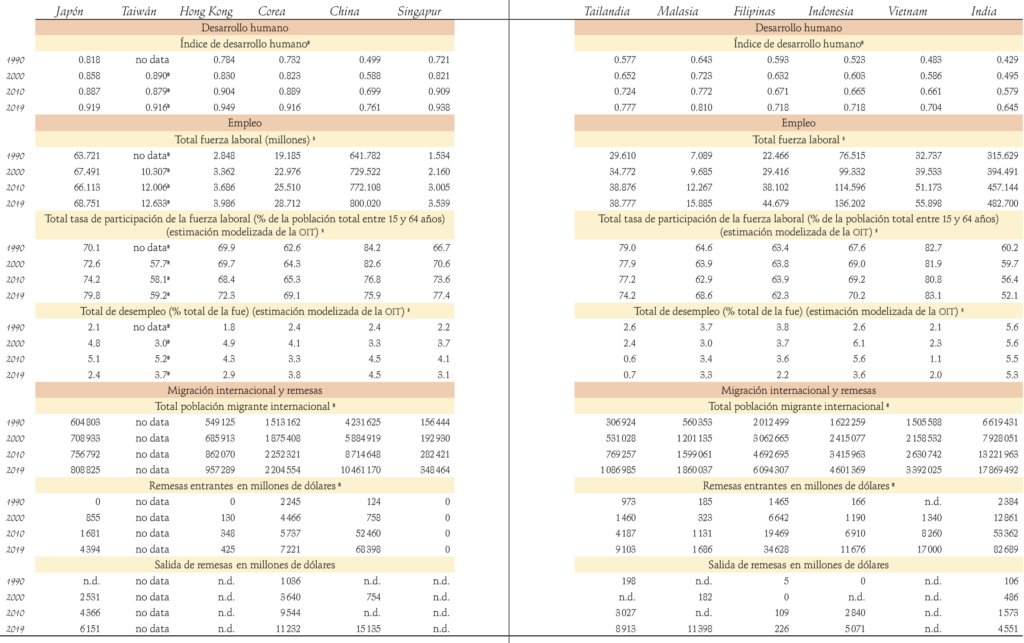

A partir de estas lentes conceptuales como guía, presentamos los indicadores demográficos y de desarrollo, junto con las tendencias en los 11 países y territorios desde 1990 hasta 2019. El cuadro 1 revela que los países asiáticos más ricos (incluida China en años recientes) poseen mayores niveles de desarrollo humano, aunado a un aumento demográfico en descenso, incremento de la urbanización y de las tasas de dependencia de la tercera edad, y mercados laborales cada vez más restringidos. Filipinas, India, Indonesia y Vietnam conforman las «fronteras laborales» (Skeldon, 1997) debido a los altos niveles de emigración y migración del campo a la ciudad, y a los moderados niveles de crecimiento económico en medio de sus decrecientes tasas de crecimiento demográfico. Peor todavía, están evolucionando hacia un envejecimiento demográfico (como en el caso de China).

Cuadro 1. Transiciones internacionales de migración y desarrollo en países asiáticos

1. Base de datos de los Indicadores del Desarrollo Mundial, Banco Mundial (n.d.); 2. Índice de Desarrollo Humano, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (n.d.); 3. Base de datos de la Población Migrante Internacional 2020, Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas- División de Población (2021). 4. Base de datos de Remesas, Asociación Mundial de Conocimientos sobre Migración y Desarrollo (knomad, por sus siglas en inglés), Banco Mundial (citando datos del Fondo Monetario Internacional) (2020). 5. Key Indicators Database (kidb), base de datos del Asian Development Bank (2024). 6. Base de datos del World Economic Outlook (weo) 2024, Fondo Monetario Internacional (imf, 2024). 7. Estadísticas nacionales de la República de China (s.f.). 8. El Consejo Nacional de Desarrollo de la República de China (s.f.).

Esta evolución económica y demográfica afectó a los movimientos migratorios; en Asia oriental y sudoriental predominaron los emigrantes menos calificados y de sexo femenino que viajaron a Hong Kong SAR, China, Taiwán, Singapur, Malasia y Tailandia. Con el envejecimiento de Japón, Corea, Taiwán y Singapur surgen oportunidades para que otros países asiáticos suministren mano de obra a esos países más ricos, en especial en los sectores doméstico y sanitario (Ahsan et al., 2014). La mayor parte de la población en edad de trabajar de los países en desarrollo (Indonesia y Filipinas) proporcionaba una oferta de mano de obra suficiente; no obstante, a causa de la falta de oportunidades de empleo en casa, los trabajadores respondieron para satisfacer la demanda de mano de obra en el extranjero.

Las deficiencias de las políticas y los fracasos del mercado obstaculizaron una circulación más libre de la mano de obra en la región y una mejor gestión de los flujos migratorios. Ahsan et al. (2014) recomendaron la formulación de políticas y normativas que equilibraran los intereses de los países de origen y de llegada, y de los empleadores y los trabajadores migrantes. Dichas normativas integran distintos aspectos: contratos de los trabajadores migrantes, normas laborales mínimas, medidas de inmigración (legalización de migrantes irregulares) e información acerca del mercado laboral de los migrantes. En Asia Oriental y el Pacífico, algunos sectores exigieron «liberalizar y regularizar los flujos migratorios» (Ahsan et al., 2014:5), puesto que la migración internacional «es ya un aspecto importante del panorama económico de Asia Oriental y el Pacífico, y lo será aún más en un futuro próximo» (Ahsan et al., 2014:47). Independientemente de que estos 11 países asiáticos cuenten con políticas explícitas relacionadas con la migración internacional o carezcan de ellas, la migración ha surgido como un proceso sociodemográfico —con impactos económicos visibles— que no puede ignorarse.

Migración y desarrollo en el entorno asiático

Hasta 1990, la migración y el desarrollo en Asia se examinaban por separado, bajo el prisma de la migración o bien del desarrollo. La migración internacional a gran escala en el continente entraba en su tercera década; muchos países de la región consideran que la creciente y diversificada migración internacional se expandió en los 1970. En paralelo, la migración permanente de Asia a los países tradicionales de asentamiento incrementó debido a que las políticas migratorias que anteriormente favorecían a los inmigrantes de origen europeo fueron desmanteladas. Asimismo, en la década de 1970 acaeció la migración laboral temporal que implicaba importantes traslados de trabajadores. Con la aparición de los países del Medio Oriente, ricos en petróleo, se requerían trabajadores para los proyectos de infraestructura, incluso aquellos que provenían de India, Pakistán, Filipinas y Corea del Sur proporcionaron la mano de obra tan urgente para llevar a cabo dichos proyectos.

A pesar de que durante los 1980 concluyó la demanda de trabajadores de la construcción, la necesidad de emplear a otros en diferentes actividades ha sido continua, de modo que la migración laboral temporal hacia países del Medio Oriente persiste hasta nuestros días. En ese tiempo, los países en vías de industrialización del este y el sudeste asiático sufrían escasez de trabajadores en sectores intensivos de mano de obra. Además, la creciente participación de las mujeres en el empleo remunerado había creado un vacío de cuidadoras en el ámbito doméstico, situación que provocó la demanda de trabajadoras domésticas extranjeras. En cuanto al desarrollo, y las economías de Corea del Sur, Taiwán, Hong Kong y Singapur crecieron significativamente. Su trayectoria se conoció como «El milagro económico de Asia Oriental», basado en políticas públicas que promovían el desarrollo humano y una distribución más equitativa de los ingresos (OECD e ILO, 2017).4

Malasia y Tailandia se convirtieron en países importadores de mano de obra a medida que sus economías se expandían en la década de 1990 (en la actualidad todavía son países emisores de mano de obra). Estas economías de alto rendimiento fomentaron la migración intrarregional, en especial la laboral que incluía a personas altamente calificadas y se extiendía a otras regiones. La migración dentro de Asia es muy numerosa, por ejemplo, la migración estudiantil y la migración matrimonial se producen a tasas cada vez mayores.

El vínculo entre migración y desarrollo es una asociación que subyace en los marcos teóricos para explicar las causas y consecuencias de la migración. A primera vista es sencillo apreciar el movimiento de personas desde zonas con escasos recursos (que suele entenderse como recursos materiales y recursos no materiales, como los derechos humanos) y oportunidades restringidas, hacia zonas con mejores recursos y más oportunidades. Los debates mundiales en torno a migración y desarrollo fomentaron una exploración más matizada del nexo entre migración y desarrollo. Las variantes procedentes de las 11 naciones de Asia Oriental, Sudoriental y Meridional se exploran en las siguientes secciones.

Sudeste asiático

El Sudeste asiático abarca principalmente países de origen (Camboya, Indonesia, Laos, Filipinas y Vietnam), países de destino (Singapur y Brunéi Darussalam), y países que son a la vez origen y destino (Malasia y Tailandia). Éstos presentan distintos niveles de desarrollo: desarrollo institucional de la gobernanza de la migración, integración de la migración y el desarrollo en la formulación de políticas.

Singapur, en tanto país de destino, es un ejemplo de Estado en el que la migración se integra en la consecución de sus objetivos de desarrollo. Dada su escasa superficie y la falta de recursos naturales, sus dirigentes emprendieron vías de desarrollo en las que tenía una ventaja comparativa. Su ascenso en los 1980, como parte de las economías «tigre» de Asia, se basó en un inicio en atraer inversiones extranjeras directas; desde entonces se ha convertido en un centro regional y en una economía del conocimiento. La migración laboral se integró en sus planes de desarrollo y, en concreto, Singapur previó el establecimiento de sus políticas migratorias antes de la llegada de los migrantes.5 Sus políticas se calculan por niveles de calificación acordes con las necesidades a corto y largo plazo de la economía. Tal enfoque responde en gran medida a las necesidades del Estado en términos de gestión de la migración; no obstante, desde la perspectiva de los derechos parece discriminar a los trabajadores migrantes en ocupaciones poco calificadas. La ciudad-Estado ha puesto en marcha un plan de migración laboral temporal para reclutar inmigrantes en empleos poco cualificados según las necesidades, y una vía de residencia para los «talentos extranjeros» (calificados y altamente calificados, incluidos a aquellos con habilidades especiales, como los atletas).

Por su parte, Malasia y Tailandia, como centros de destino, han desarrollado políticas e instituciones de migración de forma más ad hoc que Singapur. Malasia es una fuente tradicional de trabajadores para Singapur, mientras que Tailandia pertenecía a los países asiáticos que enviaban trabajadores hacia Oriente Medio en la década de 1970. Ambos países experimentaron un crecimiento económico en los 1990, además padecieron escasez de mano de obra en la agricultura, la construcción y los servicios. La proximidad geográfica con sus vecinos desempeña un papel fundamental en la configuración de los flujos migratorios hacia estos dos países; Malasia comparte frontera con Indonesia en Kalimantan6 y Tailandia una frontera de 2 mil kilómetros con Birmania. Así, la mayoría de los migrantes de Malasia provienen de Indonesia y los de Tailandia de Birmania (al igual que de Camboya y Laos).7 Su proximidad, similitudes culturales, redes sociales y la corrupción han incidido en las prácticas informales de contratación, que han elevado niveles de migración irregular. En el momento en que ambos países establecieron políticas para regular la migración laboral, un gran número de trabajadores ya había estado laborando y residiendo en ellos, hecho que contribuye a hacer intratable la migración irregular. En Tailandia y Malasia, la migración irregular continúa siendo significativa, inclusive se especula que sobrepasa a la migración regular (sobre todo en el caso de Malasia). De 2002 al 2003 Tailandia firmó un memorando de entendimiento con Birmania, Camboya y Laos con el objetivo de cooperar en la contratación, el empleo y la protección de los trabajadores migrantes. Aunque existen opciones para la migración regular, la migración irregular sigue en ascenso: los migrantes regulares que no renuevan sus contratos, los que superan el periodo de cuatro años, las tarifas de colocación excesivas y los largos periodos de espera (ILO, 2014; 2015; 2022).

En Malasia, la migración laboral ha estado marcada por «giros y transformaciones» (Anderson, 2021). Con base en los cambios políticos relativos a trabajadores migrantes irregulares entre 2011 y 2019, es notorio que el amplio sistema económico y político se ha vuelto dependiente de los trabajadores migrantes (Anderson, 2021), pues conforman 20% de la mano de obra del país y, en algunos sectores, constituyen la tercera parte de los trabajadores de servicios, y 25% de todos los trabajadores agrícolas (ILO, 2022). Desde otra perspectiva, se considera que las políticas de Malasia se relacionan más con el control de la migración y el mantenimiento de la seguridad pública, y menos con la gestión de la mano de obra. La designación del responsable de la política migratoria refleja el punto de vista del Estado por encima de la propia política (ILO, 2022).

Entre los países de origen del sudeste asiático, Filipinas e Indonesia iniciaron, con apoyo estatal, la migración laboral a gran escala en las décadas de 1970 y 1980, respectivamente. Filipinas lideró el desarrollo de un marco jurídico de políticas (incluida la Ley de Trabajadores Migrantes y Filipinos en el Extranjero) y de instituciones estatales para gobernar la migración laboral. Al conjugar la agilización de la migración y la protección de los trabajadores se contribuyó a su ascenso como uno de los principales países de origen de trabajadores para el mercado laboral mundial y la protección de trabajadores filipinos en el extranjero (OFW, por sus siglas en inglés) en cualquier etapa del proceso migratorio. Si bien la visión de Filipinas era muy amplia, se concentraba en la migración laboral transnacional y hasta hace poco no había vinculado a políticas de desarrollo (Asis, 2008; Asis y Roma, 2010; OECD y SMC, 2017). Con todo y las décadas de migración laboral internacional a gran escala que han trascurrido, las implicaciones de tal fenómeno para el desarrollo se percibían en gran medida en términos de las enormes entradas de remesas que representan al menos 9% del PIB.

Los planes nacionales de desarrollo de Filipinas en la década anterior, que abarcaban a dos presidentes, integraron la migración internacional (incluido un capítulo dedicado a la migración y el desarrollo en el Plan de Desarrollo Filipino 2017–2022). El capítulo dedicado a la migración hace referencia a los compromisos con el Pacto Mundial para la Migración. Recientemente, el gobierno estableció un Departamento para Trabajadores Migrantes (DMW, por sus siglas en inglés) que fusiona siete agencias y oficinas gubernamentales y cumplen mandatos de protección de los migrantes. El planteamiento general de Filipinas es equilibrar la protección de los migrantes con la maximización del potencial de desarrollo de la migración internacional. En la enmienda de Ley de Trabajadores Migrantes de Filipinas se sostiene de manera explícita lo siguiente: «El Estado no promueve el empleo en el extranjero para impulsar el crecimiento económico y el desarrollo nacional, y procurará continuamente que sea una opción y no una necesidad (sección 2, párrafo C). El Estado instituirá medidas que fortalezcan al mercado laboral nacional para la reintegración efectiva de los trabajadores filipinos en el extranjero» (Ley de la República 10022). Durante la pandemia de la covid-19, el gobierno filipino empleó un enfoque integral para proporcionar asistencia de reintegración a más de un millón de trabajadores migrantes retornados. Desde entonces desarrolló una serie de políticas y medidas con el propósito de facilitar la migración laboral y, al mismo tiempo, proteger a los trabajadores filipinos en el extranjero.

Otros países de origen de la subregión, como Indonesia y Vietnam, inspirados en Filipinas, también se esforzaron por desarrollar sus marcos jurídicos e institucionales a fin de regular la migración. Sus trayectorias en esta materia empezaron de modo diferente, pero convergieron en la década de 1990. Indonesia es un país de origen tradicional que envía trabajadores a Malasia, sobre todo hombres para los sectores de la construcción y las plantaciones. En los 1980, empezó a mandar trabajadoras domésticas a Arabia Saudita y Malasia, así inició lo que se transformaría en una migración predominantemente femenina. Más tarde, Singapur, Hong Kong y Taiwán se convertirían en los principales destinos de las trabajadoras migrantes indonesias, incluso llegaron a considerarse las mejores alternativas de empleo. Por otra parte, los graves casos de abusos y muertes provocaron que Indonesia prohibiera la migración de trabajadoras domésticas a Arabia Saudita (2011 y 2015) y Malasia (2011). La prohibición de 2015 se impuso a Arabia Saudita y a otros 20 países de Oriente Medio (Rachman, 2015; Shivakoti et al., 2021); hecho que pudo haber contribuido a cambiar el perfil y la dirección de la migración procedente de Indonesia. Aunque continuó la migración de trabajadores varones a Malasia, la mayoría no estaba autorizada; en el caso de la migración legal de mujeres para trabajar como empleadas domésticas se frenó debido a la prohibición. Como se mencionó, la migración hacia Singapur, Hong Kong y Taiwán incrementó (Banco Mundial, 2017). La suspensión de enviar trabajadoras migrantes a Malasia se revocó en abril de 2022, y en agosto de ese año el debate allanó el camino en el cese de la restricción a Arabia Saudita. La reanudación de la migración de trabajadoras domésticas en esos países se basa en el acuerdo bilateral con la intención de promover su protección. Para los migrantes, la oportunidad de trabajar en el extranjero significa mayores ingresos a los que podrían obtener en empleos poco calificados en Indonesia. La contribución de las remesas a este país, sin embargo, es mucho más modesta (0.9% del PIB) en comparación con Filipinas y Vietnam (representan de 8% a 9% y 5% de su PIB, respectivamente).

Vietnam se involucró en la migración laboral internacional en la década de 1990, después de las reformas económicas o Doi Moi. Antes de esa década, la migración internacional más importante desde Vietnam eran los movimientos de refugiados al final de la Guerra de Vietnam en 1975 y la toma del poder de los comunistas. Previo a 1975, la migración internacional proveniente de Vietnam, en especial desde el norte, se limitaba a trabajadores y estudiantes hacia países socialistas, como la antigua Unión Soviética y Alemania del Este. Los que se quedaron se convirtieron en el núcleo de la comunidad vietnamita, a la que más tarde se unieron los nuevos migrantes que llegaron tras la caída del Muro de Berlín en 1989.

En los países del sudeste asiático, los Estados han mostrado un marcado cambio hacia un compromiso más positivo con sus poblaciones de la diáspora, de considerarlas desleales a valorarlas como miembros permanentes con vínculos sostenidos con la nación de origen. La Comisión de Filipinos en el Extranjero, creada en 1980, es el organismo gubernamental cuyo mandato específico es fomentar los lazos con los filipinos asentados permanentemente en el extranjero. Filipinas promulgó leyes que permiten la doble nacionalidad (2003) y votar en el extranjero (2003).

Indonesia es uno de los países que recientemente ha hecho un esfuerzo de reunir a su diáspora (Setijadi, 2017). El Cuarto Congreso Anual de la Diáspora Indonesia (Jakarta, julio 2017), con el expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, como invitado, fue decisivo para resaltar las contribuciones de la diáspora a Indonesia. Asimismo, ese congreso suscitó debates sobre cómo formalizar sus vínculos con el país de origen. Desde agosto de 2017, según lo dispuesto en el Decreto Presidencial número 76 (2017), el Ministerio de Asuntos Exteriores expide la tarjeta de indonesio en el extranjero o tarjeta de la diáspora (conocida como tarjeta Kartu Masyarakat Indonesia di Luar Negeri o KMILN). El acercamiento entre el Estado y los vietnamitas del exterior, en particular los refugiados y sus descendientes establecidos en el extranjero, marcó un cambio en la forma en que éstos se relacionaban. De «enemigos del estado» los Viet Khieu (vietnamitas del exterior, muchos de ellos refugiados que huyeron del país cuando los comunistas tomaron el poder en 1975) pasaron a ser considerados por el Estado como socios en la búsqueda del desarrollo de Vietnam. Singapur, igualmente, ha tendido la mano a su diáspora de una forma proactiva. En toda la región, el compromiso con la diáspora ya no se basa en intentar su regreso a los países de origen, sino en mantener los lazos con la población residente en el extranjero.

Asia del Este

El crecimiento económico de la región obligó a las economías desarrolladas a acoger inmigrantes (Staedicke, Batalova y Zong, 2016). Corea del Sur, Taiwán y Japón (y más tarde China) han adoptado (a regañadientes) la inmigración como instrumento político ante la escasez de mano de obra y el descenso y envejecimiento de la población. A pesar de elevar la edad de jubilación, fomentar la participación de las mujeres en la población activa e incentivar el aumento del número de hijos, estos esfuerzos no han sido suficientes para hacer frente a la falta de mano de obra.

China era principalmente un país de acogida; no obstante, con el incremento económico —se convirtió en una de las economías de más rápido crecimiento del mundo, con una media anual de crecimiento real del PIB de 9.5% hasta 2018— atrajo también la inmigración. Este cambio fue impulsado por los esfuerzos de reforma económica que comenzaron en 1978. La movilidad humana en este país se caracteriza por una migración interna masiva: más de 390 millones de personas se desplazan dentro de la frontera nacional. El sistema hukou o de registro de hogares ha sido el principal mecanismo para gestionar la entrada de residentes rurales en los centros urbanos. Aunado a dicha migración interna a gran escala, desde la reforma está aumentando la emigración. En las dos últimas décadas se percibe un incremento en el número de extranjeros que arriban a China, debido a que el país atrae estudiantes internacionales y les ofrece costes de vida más bajos que Japón (Haugen, 2015). Los 594 mil inmigrantes que se estiman en China y los 10.6 millones de chinos que viven en el extranjero, son sólo una gota de agua en comparación con los mil 400 millones de habitantes en el país.

China promulgó la Ley de Administración de Entrada y Salida de Extranjeros en 1985 (Waigouren Rujing Chujing Guanli Fa); sin embargo, el aumento en los problemas de inmigración en los últimos 30 años condujo a la revisión de dicha ley. Aprobada en 2012, la Ley de Administración de Entrada y Salida (Chujing Rujing Guanli Fa) es el primer conjunto integral de normas y restricciones de China, en materia de visas, residencia de extranjeros en el país, así como sus derechos, y sanciones a los extranjeros que entran, residen o trabajan ilegalmente (los san fei o los tres ilegales). Asimismo, la Ley de 2012 detallaba la participación de los chinos extranjeros en los planes de desarrollo de su país. China ha acogido a su diáspora extranjera y a sus compatriotas con categorías de visado y privilegios (por ejemplo, exención de la normativa hukou). Paralelamente, atrae talento extranjero calificado (como el Taller del Mundo) mediante una categoría de visado diferente (Center for China and Globalization, 2017). Semejante evolución está planteando desafíos que precisan cambios institucionales y políticos para gestionar simultáneamente la migración interna y el cambio de tendencias en la migración internacional, en especial en China como país receptor.

La Región Administrativa Especial (SAR) de Hong Kong continúa experimentando transiciones demográficas, de movilidad y políticas que han favorecido su evolución como país de inmigración y emigración. Las oleadas migratorias chinas del continente a Hong Kong, tras la Segunda Guerra Mundial, provocaron la entrada de emigrantes regulares e irregulares (en cuanto a los segundos sin permisos de salida válidos en China). Las reformas económicas de China en 1978 propiciaron la relajación de los movimientos internos y hacia Hong Kong. Mientras tanto, el crecimiento de la clase media desde la década de 1970 ocasionó que Hong Kong permitiera la contratación de trabajadoras domésticas extranjeras (Liang, 2016); de ahí que la presencia de más de 300 mil empleadas convierta a esta región en un destino migratorio altamente feminizado. Si bien existen muchas protecciones básicas para los trabajadores, los abusos de los empleadores y la explotación siguen siendo un problema persistente.

El traspaso a China en 1997 contempló cómo la política se convertía en un factor de empuje para la emigración. Antes de la declaración conjunta chino-británica de 1984 sobre el traspaso de 1997, la clase media comenzó a migrar. Tras las protestas de 1989 en la plaza de Tiananmen de Pekín, a principios de los 1990 resurgió la emigración de los ciudadanos, que no disminuyó hasta mediados de esa misma década y principios de los 2000. Hong Kong advirtió, entonces, la «fuga de cerebros» al emigrar su mano de obra altamente calificada. En respuesta a ello, estableció un programa de inmigración calificada para extranjeros (Wong, 2008).

En 2019 se produjeron violentas protestas callejeras por lo que se consideraba una intervención de China en la política de Hong Kong. En respuesta, Pekín promulgó una ley de seguridad nacional que prohibía estrictamente los actos de secesión, subversión, colusión extranjera y terrorismo en Hong Kong. Las protestas callejeras cesaron; además, las actividades de algunos noticieros independientes y grupos de la sociedad civil se interrumpieron. De modo complementario, la detención de manifestantes y disidentes, y desde 2020, las estrictas restricciones y protocolos de covid-19 fomentaron la emigración (Nagorski y Pike, 2022).

Japón, que tradicionalmente se ha considerado una sociedad monoétnica, ha adoptado de forma discreta la inmigración para hacer frente al rápido envejecimiento de su sociedad y al fuerte descenso de la fecundidad. Su desarrollo económico en la posguerra pudo satisfacer sus necesidades de mano de obra con el apoyo de los emigrantes internos y una población en crecimiento. Con todo, en las décadas de 1980 y 1990, el cambio demográfico impuso enormes limitaciones a fin de satisfacer las necesidades de mano de obra en los trabajos sucios (kitanai), peligrosos (kiken) y difíciles (kitsui).

La Ley de Control de la Inmigración y los Refugiados de 1952 es la política inmigratoria que Japón aplica desde hace tiempo y que desalienta el asentamiento de extranjeros (salvo los migrantes por matrimonio).8 En los 1990, en medio de una escasez de mano de obra, a falta de políticas de contratación de trabajadores extranjeros, los becarios se escapaban o se quedaban más tiempo del permitido, ello contribuía a la migración irregular. El principal problema del programa de becarios es que era una forma indirecta de contratar trabajadores extranjeros, pero sin remuneración ni protegidos por las normas laborales, situación que favorecía la elevada incidencia de la deserción. Japón también recurrió a trabajadores de ascendencia japonesa (llamados nikkeijin) para cubrir la necesidad de trabajadores en pequeñas y medianas empresas. La ley de 1952 se examinó en 1990 y tomó en cuenta visas para trabajos calificados y familiares, al tiempo que excluía de los privilegios a los trabajadores menos calificados o no calificados.

En la sociedad japonesa la inmigración sigue siendo un tema impopular, a pesar de la larga presencia de nikkeijin brasileños y peruanos, y de muchos tipos de nuevos inmigrantes (incluidos los que se quedan más tiempo del permitido). En los últimos años, ante la baja natalidad, la mayor esperanza de vida y el acelerado envejecimiento, Japón está admitiendo inmigrantes en categorías menos calificadas. Aunque continúa implementando el programa de becarios, ha introducido características que abordan determinadas problemáticas de la antigua versión del programa de becarios técnicos. De igual modo, necesita atraer y retener a migrantes altamente calificados y profesionales. Hasta ahora, la población extranjera constituye menos de 3%.

A partir de finales de la década de 1980, la República de Corea pasó de ser un país emisor de migrantes a un país receptor. En los 1970, cuando enviaba trabajadores al extranjero decretó la Ley de Control Inmigrante de 1963; en ese periodo, experimentó tasas de natalidad más bajas, un aumento en la educación y participación laboral de las mujeres y, posteriormente, el envejecimiento de la población. A mediados de los 1990, registró la afluencia de coreanos étnicos procedentes de China y Rusia, y de trabajadores de países del Este y Sudeste Asiático; carecía, además, de una política de incorporación de trabajadores. Siguiendo el ejemplo de Japón, contrató a trabajadores mediante el sistema de becarios, lo que generó altos niveles de migración irregular (e infinidad casos de abuso contra los trabajadores). En 2004, puso en marcha el Sistema de Permisos de Trabajo (EPS, por sus siglas en inglés), un plan de migración laboral para contratar y gestionar a trabajadores extranjeros. En virtud de este sistema, Corea ha firmado acuerdos bilaterales con 16 países de los que contrata trabajadores para cubrir las necesidades de las industrias con escasez de mano de obra. Los trabajadores del eps tienen los mismos derechos y beneficios que los coreanos, pueden trabajar en el país un máximo de 4 años y 10 meses, en la actualidad pueden extender su empleo en Corea.

Adicionalmente, el aumento de la migración matrimonial contribuyó a la migración internacional en Corea. En la década de 1990, el gobierno comenzó a incentivar los matrimonios internacionales como solución para encontrar esposas destinadas a los hombres de las zonas rurales. En este tipo de matrimonios participan hombres coreanos y mujeres extranjeras, en su mayoría procedentes de países en desarrollo (Vietnam, Camboya, Filipinas, Tailandia, Mongolia, entre otros). En los 2000, representaba 3% del total de matrimonios en Corea, porcentaje que alcanzó su máximo en 2005, cuando subió hasta 13.5%; a partir de entonces descendió, pero volvió a incrementarse en 2016 hasta 2019, justo antes de la pandemia (Kim, 2021). Aparte de que la migración matrimonial ha dado lugar a una política multicultural, que ha contribuido a frenar la caída de las tasas de natalidad, algunos analistas consideran que también puede haber proporcionado otro canal para que los extranjeros entren en Corea, —y se conviertan en ciudadanos después—, dadas las estrictas cuotas y regulaciones del régimen EPS.

Diversas políticas rigen el trato de Corea a las distintas categorías de extranjeros: el EPS a los trabajadores migrantes, y las políticas multiculturales a los inmigrantes casados y a las distintas etnias. El Sistema de Visitas de Trabajo (WVS, por sus siglas en inglés) se creó para los coreanos de etnia china y rusa, y para los coreanos extranjeros (nombrados dongpo). Como parte de los esfuerzos con el propósito de reducir el número de migrantes irregulares, en 2012 se introdujo el Sistema de Reincorporación de Trabajadores Comprometidos, (es decir, trabajadores eps que no cambiaban de empleador), sistema que les daba la posibilidad de ser recontratados. Desde la década de 2000, Corea ha introducido diversas políticas migratorias, ha creado instituciones y promovido políticas multiculturales; aparte de que ha tratado de atraer a estudiantes internacionales, ha seguido relacionándose con coreanos residentes en el extranjero en diferentes destinos. Para un país que solía considerarse monoétnico, en junio de 2022 había 2 millones 12 mil 862 extranjeros (por debajo del máximo de 2 millones 524 mil 656 alcanzado en diciembre de 2019 antes de la covid-19), lo que representa 3.4% del total de la población.

Taiwán se enfrenta actualmente a un problema de baja natalidad; en 1990 registró una fertilidad por debajo del nivel de reproducción. En pocos años entrará en altas tasas de envejecimiento a menos que se produzca una tasa de natalidad de 2.1% —sin inmigración (Cheung, 2024).

Desde el siglo xvii hasta antes de la Segunda Guerra Mundial (década de 1940), Taiwán fue testigo de la inmigración y el desarrollo influidos por los holandeses y los imperios de China y Japón, tanto directa como indirectamente (Lin, 2012). En el periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial, entre 1961 y 1973, el rápido crecimiento económico desencadenó flujos de urbanización desde el sur hacia al norte, por lo que las remesas de los emigrantes internos contribuyeron al crecimiento de las zonas rurales. En la década de 1970, la crisis del petróleo provocó que pasara a la industrialización de alta tecnología, misma que se correspondió con el crecimiento demográfico de su capital, Taipéi (Lin, 2012; 2018). A finales de los 1980, la economía de Taiwán transitó de la industria a los servicios. La migración interna, procedente del resto del territorio, siguió estimulando el crecimiento de la población hacia el norte (Lin, 2012).

La creciente industrialización exigió la importación formal de mano de obra en 1992, de manera que el gobierno Taiwánés favoreció la entrada de trabajadores migrantes poco calificados del sudeste asiático. Por su parte, la migración matrimonial también aumentó, pero se asoció a la migración irregular y a la trata de personas (Lin, 2012).

Actualmente, las estimaciones indican que Taiwán cuenta con más de 700 mil trabajadores extranjeros (Lin, 2023). De acuerdo con datos del Ministerio del Interior, residen en Taiwán alrededor de 794 mil 974 inmigrantes, 82% proceden de Indonesia, Filipinas y Vietnam. Aunque la migración laboral va en aumento, en los últimos años se ha producido un descenso de los matrimonios internacionales (Rich y Einhorn, 2020). Al igual que sus vecinos de Asia Oriental, Japón y Corea, Taiwán enfrenta el problema del descenso de los nacimientos (0.87 en 2022, uno de los más bajos del mundo), la disminución de la población activa y una dependencia cada vez mayor de la mano de obra extranjera para cubrir las necesidades de mano de obra en la industria manufacturera, la construcción y la agricultura (Cheung, 2024). De modo complementario, el país modificó su Ley de Inmigración: a partir de este 2024, relajó las normas de estancia y residencia, incrementó la protección de los derechos de los emigrantes casados a la reunificación familiar, e impueso penas más severas a los infractores de la ley de inmigración (Oficina Económica y Cultural de Taipei en Taiwán, 2024).

Sur de Asia

El sur de Asia es principalmente una región de países de origen de distintos tipos de migrantes internacionales. El mejor ejemplo es India, hogar de la mayor diáspora del mundo, estimada en 18 millones de personas (también es destino de emigrantes internacionales, en su mayoría provenientes de países vecinos). Esta diáspora se formó por el traslado a gran escala de trabajadores indios a África, el Sudeste Asiático, Fiyi y el Caribe durante el periodo colonial británico; la migración de médicos y otros profesionales que inició en los 1960; y la migración laboral de trabajadores indios al Medio Oriente desde la década de 1970. Los migrantes indios no residentes (NRI, por sus siglas en inglés), ciudadanos que residen de forma temporal en el extranjero, personas de origen indio o PIO (es decir, ciudadanos extranjeros de cualquier país, excepto Bangladesh y Pakistán, que anteriormente tenían pasaporte indio, incluidos aquellos cuyos padres o abuelos son ciudadanos indios), y cónyuges de ciudadanos indios o PIO. El Ministerio de Asuntos Exteriores (s/f) estima en 32 millones los nacidos en India y sus descendientes.

India está ligada de múltiples formas en los debates sobre migración y desarrollo: como principal receptora de remesas, como importante país de origen de profesionales —especialmente del gran número correspondiente a ciencia, tecnología, ingeniería, y matemáticas que han emigrado—, y como uno de los principales países de origen de estudiantes internacionales. A principios de la década de 1960, externó su preocupación por la «fuga de cerebros» debido a la pérdida de profesionales y de personas altamente calificadas que se marchaban a países más desarrollados. Con una población de mil 400 millones de habitantes (UN DESA, 2022) es posible que el impacto nacional de la migración internacional no se perciba. Pese a la magnitud de las remesas, su contribución al PIB es bastante modesta. Por ejemplo, en 2020 la India recibió 83 mil millones de dólares en remesas (Business Standard, 2021), 3.1% de su PIB (Banco Mundial, s/f). Para un estado como Kerala, que hasta 2018 había sido una de las principales fuentes de trabajadores migrantes internacionales, el análisis de los datos de series temporales sobre el Producto Interior Neto del Estado (un indicador del crecimiento económico) y los depósitos de los NRI (un indicador de las remesas), mostró la contribución de las remesas al crecimiento económico de dicho estado durante el periodo de 1998 a 2018 (Aneja y Praveen, 2022). Yendo más allá, las remesas han permitido a los hogares de migrantes gastar más en educación y nutrición, ahorrar, invertir, y comprar tierras y propiedades (Sunny et al., 2020). Otro estudio de series temporales que abarca 47 años (de 1972 a 1973 y de 2019 a 2020) concluyó que, si bien el creciente volumen de remesas contribuyó a aumentar el consumo y el ahorro en Kerala, también elevó la desigualdad (Kannan y Hari, 2020).

En la década de 1990 un marcado cambio en el perfil y la dirección de la migración internacional desde la India reavivó el debate en torno a la pérdida de recursos humanos, debido a la creciente migración de profesionales de las tecnologías de la información a Estados Unidos (Chishti, 2017). El tema de la fuga de cerebros se ha sustituido por el discurso de la captación de cerebros, que destaca el capital social, cultural y económico que los profesionales indios pueden transferir al país de origen. El próspero sector nacional de las tecnologías de la información se ha beneficiado de los vínculos establecidos entre los profesionales indios de este sector en el extranjero y en el país de origen. La liberalización económica que India instituyó en la aludida década facilitó su integración en la economía global, hecho que le valió su reconocimiento entre las economías emergentes (la liberalización puso fin al monopolio estatal sobre diversas industrias, abrió la economía al capital extranjero, bajó los impuestos y redujo los controles de divisas). Entre otros aspectos, estas reformas coadyuvaron en el incremento del uso de canales formales para enviar remesas; más allá de su uso como ahorro, se animó a los indios residentes en el extranjero con capital a invertir en la India. Una década después, en los 2000, la economía creció y el país avanzó notablemente en la reducción de la pobreza (Banco Mundial en India, s/f).

Con la finalidad de estrechar lazos con la patria, en los 2000, India tendió cada vez más la mano a su diversa población extranjera. Introdujo la convención anual Parvasi Bhartiya Divas, que se celebra cada 9 de enero desde 2006, en reconocimiento a las aportaciones de los indios extranjeros en el desarrollo de la India. En ese sentido, el gobierno ha encontrado formas de promover el retorno de los indios de élite y facilitar así el movimiento de personas y del capital a través de políticas. Éstas incluyen la concesión de visas vitalicias para los migrantes de primera a tercera generación (Ciudadano Indio en el Extranjero) y la disminución de la restricción de los flujos de divisas (Ley de Gestión de Divisas, 2000), que incentivan la creación de empresas en el país (Balaji, 2018). Aunque el sector de las tecnologías de la información evidencia un crecimiento y contribución en la economía, la política que fomenta el retorno de migrantes de élite ha profundizado la desigualdad en la India. Es una realidad que el Estado se ha centrado en el crecimiento económico, pero no ha logrado alicientes que propicien el regreso de las élites (como los médicos) que pueden impulsar el desarrollo social (Balaji, 2018).

Debate y conclusión

Este artículo refleja un panorama de la dinámica de la migración y el desarrollo internacional en 11 países asiáticos, los cuales emplearon distintos enfoques políticos y culturales para tratar la migración internacional, los extranjeros y las poblaciones asentadas en el exterior. Dichas perspectivas surgieron en una época de creciente globalización, interdependencia económica, crecimiento económico en los países de origen, así como notables diferencias demográficas entre los países de origen (ricos en mano de obra, pero pobres en capital), y los países de destino (que están experimentando un descenso en la natalidad y un rápido envejecimiento de la población). En conjunto, estos 11 países forman un importante bloque económico (compuesto por potencias económicas y economías emergentes) con una población de casi 3 mil millones de personas, un mercado masivo que puede beneficiarse de una mayor cooperación económica a través del comercio intrarregional e interregional y de la migración internacional.

Los 11 países manifestaron cambios en materia de desarrollo y migración que suscitaron respuestas políticas, sólo unos pocos (Singapur, Corea y Filipinas) han incluido la migración en sus políticas generales de desarrollo. En su mayoría, las políticas migratorias tienden a centrarse en la regulación de los flujos de inmigración y emigración; no obstante, en al menos la mitad de estos países de origen y destino se han dado pequeños pasos para maximizar las contribuciones de la migración internacional a sus proyectos de desarrollo. Empero, estos países deben tener en cuenta a la opinión pública: en los de destino, las políticas migratorias se esfuerzan por hacer que la inmigración sea aceptable para sus ciudadanos; mientras que en los de origen insisten en replantear la migración internacional como una estrategia de desarrollo aceptable entre sus ciudadanos. En ambos países, aunque puede haber argumentos económicos a favor de la migración, la preocupación por los costes sociales hace de ella un terreno controversial.

Los países de origen y de destino difieren en el reconocimiento de las contribuciones de los migrantes, los primeros son los menos conscientes, por lo que los estudios que cuantifican las contribuciones de los migrantes pueden ser útiles (por ejemplo, en Tailandia, véase Huguet, Chamratrithirong y Natali, 2012; Huguet y Punpuing, 2005). En contraste, los países de origen son más proclives a reconocer las contribuciones de sus nacionales que trabajan o residen en el extranjero. Las políticas y los programas para captar a sus diásporas como socios en el desarrollo dan fe de ello (por ejemplo, India, Filipinas, últimamente Vietnam e Indonesia). La historia se vuelve interesante ahora que las organizaciones multilaterales reconocen las contribuciones económicas de la migración internacional al desarrollo. Ahsan et al., del Banco Mundial recomendaron «liberalizar y regularizar» los flujos migratorios en Asia Oriental y el Pacífico, y «gestionarlos correctamente» (2014:2). El vínculo de la migración internacional con la integración económica en la ASEAN es otro ejemplo (Takenaka et al., 2019).

Los debates acerca de migración y desarrollo no pueden ignorar la importancia de los derechos de los trabajadores migrantes de la región, pues la mayoría se concentra en puestos menos calificados; en el caso de las mujeres, se dedican sobre todo al trabajo doméstico, que en gran medida está desprotegido. La inmigración irregular sigue siendo un tema delicado y divisivo en la región. El sistema eps de Corea, en particular el principio de igualdad de trato entre trabajadores extranjeros y nacionales, es la excepción más que la norma. Desde hace algún tiempo se celebran debates y procesos regionales en torno a la protección de los trabajadores migrantes, pero en su mayoría no son obligatorios. La experiencia vivida en la región durante la pandemia de covid-19 de nuevo puso de relieve las contribuciones de los migrantes a los países de origen y de llegada. El trabajo esencial realizado por los migrantes enfatiza sus contribuciones a las sociedades de destino (y sus remesas siguieron fluyendo hacia los países de origen), aunque también fueron estigmatizados como transmisores del virus.

La mayor parte de los 11 países asiáticos examinados consideran que la integración de la migración y el desarrollo como política sigue siendo un nexo o un trabajo en curso. El inevitable y rápido envejecimiento de la población en las economías más desarrolladas tendrá que hacer frente a esta realidad demográfica a fin de sostener no sólo su crecimiento económico sino el bienestar de sus sociedades. Si bien no es la única solución, la migración internacional es uno de los enfoques clave para afrontar este reto. En efecto, considerar la migración internacional únicamente para resolver la escasez de mano de obra contratando trabajadores de las economías menos desarrolladas no será sostenible ni equitativo. El camino a seguir debe ser el desarrollo para todos, y en particular, no dejar atrás a los migrantes.

Referencias

Abella, M. y Ducanes, G. (2011). The economic prospect of Vietnam and what it means for migration policy. Hanoi, Vietnam: Ministry of Labour/Invalids and Social Affairs/International Labour Organization.

Ahsan, A., Abella, M., Beath, A., Huang, Y., Luthria, M. y Van Nguyen, T. (2014). International migration and development in East Asia and the Pacific. Washington, D.C: World Bank.

Amjad, R. (1996). «Philippines and Indonesia: on the way to a migration transition». Asian and Pacific Migration Journal, 5(2–3), pp. 339–366.

Ananta, A. y Arifin, E.N. (2014). «Emerging patterns of Indonesia’s international migration». Malaysian Journal of Economic Studies, 51(1), pp. 29–41.

Anderson, J.T. (2021). «Managing labour migration in Malaysia: foreign workers and the challenges of ‹control› beyond liberal democracies». Third World Quarterly, 42 (1), pp. 86–104.

Aneja, R. y Praveen, A. (2022). «International migration, remittances and economic growth in Kerala: econometric analysis». Journal of Public Affairs, 22(1), pp. 1–10.

Asian Development Bank (2024). «Asian Development Outlook (ADO) database 2024». Recuperado de https://kidb.adb.org/

Asis, M.M. (2008). «How international migration can support development: a challenge for the Philippines». En Castles, S. y Delgado Wise, R. (eds.), Migration and development: perspectives from the South (pp. 175–203). Geneva, Switzerland: International Organization for Migration.

Asis, M.M. y Roma, G.M. (2010). «Eyes on the prize: towards a migration and development agenda in the Philippines». En Baggio, F. (ed.), Brick by brick: building cooperation between the Philippines and migrants’ organizations in Italy and Spain (pp. 35–138). Quezon City, Philippines: Scalabrini Migration Center.

Balaji, A. (2018). «Elite return and development in India». South Asia@LSE. Recuperado de https://blogs.lse.ac.uk/southasia/2018/08/28/elite-return-migration-and-development-in-india/

Berthiaume, N., Leefmans, N., Oomes, N., Rojas-Romagosa, H. y Vervliet, T. (2021). «A reappraisal of the migration-development nexus: testing the robustness of the migration transition thesis». Policy Research Working Paper (9518). Washington, D.C.: World Bank.

Business Standard (2021). «India received $83 billion in remittances in 2020: World Bank report». Recuperado de https://www.business-standard.com/article/economy-policy/india-received-usd83-billion-in-remittances-in-2020-world-bank-report-121051300108_1.html

Center for China and Globalization (2017). Attracting skilled international migrants to China: a review and comparison of policies and practices. Beijing, China: International Labor Organization/International Organization for Migration.

Chishti, M. (2007). «The rise in remittances to India: a closer look». Migration Information Source. Recuperado de https://www.migrationpolicy.org/article/rise-remittances-india-closer-look

De Haas, H. (2007). «Morocco’s migration experience: a transitional perspective». International Migration, 45(4), pp. 39–68.

De Haas, H., Castles, S. y Miller, M.J. (2014). The age of migration: international population movements in the modern world. New York: Palgrave Macmillan

Duttagupta, R. y Pazarbasioglu, C. (2021). «Miles to go». Finance and Development. Recuperado de https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2021/06/pdf/the-future-of-emerging-markets-duttagupta-and-pazarbasioglu.pdf

Fields, G. (1994). «The migration transition in Asia». Asian and Pacific Migration Journal, 3(1), pp. 7–30.

Green, D. (28 de marzo de 2017). «As its population ages, Japan quietly turns to immigration». Migration Information Source. Recuperado de https://www.migrationpolicy.org/article/its-population-ages-japan-quietly-turns-immigration

Haugen, H. (4 de marzo de 2015). «Destination China: the country adjusts to its new migration reality». Migration Information Source. Recuperado de https://www.migrationpolicy.org/article/destination-china-country-adjusts-its-new-migration-reality

Haugen, H. y Speelman, T. (28 de enero de 2022). «China’s rapid development has transformed its migration trends». Migration Information Source. Recuperado de https://www.migrationpolicy.org/article/china-development-transformed -migration

Huguet, J., Chamratrithirong, A. y Natali, C. (2012). «Thailand at a crossroads: challenges and opportunities in leveraging migration for development». Issue in Brief (6), Migration Policy Institute/International Organization for Migration.

Huguet, J. (1996). «International migration and development in Thailand». Asian and Pacific Migration Journal, 14(3), pp. 269–291.

Huguet, J. y Punpuing, S. (2005). International Migration in Thailand. Bangkok, Thailand: International Organization for Migration/International Labour Organization/United Nations Children’s Fund/United Nations Development Programme/United Nations Development Fund for Women/The World Bank/World Health Organization.

Hugo, G. (2011). «Migration and development in Malaysia». Migration and Development, 7(3), pp. 219–241.

International Labour Organization (ILO) (2015). Review of the Effectiveness of the mous in Managing Labour Migration between Thailand and Neighbouring Countries. Bangkok, Thailand: ilo.

International Labour Organization (ILO) (2022). Malaysia (january-june 2022). TRIANGLE in ASEAN Quarterly Briefing Note. Recuperado de https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—asia/—ro-bangkok/documents/genericdocument/wcms_614381.pdf

Kannan, K.P. y Hari, K.S. (2020). «Revisiting Kerala’s Gulf connection: half a century of emigration, remittances and their macroeconomic impact, 1972–2020». International Journal of Indian Economics, 63(4), pp. 941–967.

Kashiwazaki, C. (22 de mayo de 2002). «Japan’s resilient demand for foreign workers». Migration Information Source. Recuperado de https://www.migrationpolicy.org/article/japans-resilient-demand-foreign-workers

Kim Y. (20 de abril de 2021). «Marriages between Koreans, foreigners at 5-year low». The Korea Herald. Recuperado de https://www.koreaherald.com/view.php?ud=20210420000223

Kim, G.-C. (2017). «Migration transition in South Korea: features and factors». OMNES: The Journal of Multicultural Society, 8(1), pp. 1–32.

Kim, J.I. y Lau, L. (1994). «The sources of economic growth of the East Asian newly industrialized countries». Journal of the Japanese and International Economies, 8(3), pp. 235–271.

Kim, M.J. (2015). «The Republic of Korea’s Employment Permit System (EPS): background and rapid assessment». International Migration Papers no. 119. Geneva, Switzerland: International Labor Organization.

Kim, W.B. (1996). «Economic interdependence and migration dynamics in Asia». Asian and Pacific Migration Journal, 5(2–3), pp. 303–317.

Kuepper, J. (11 de noviembre de 2021). «Next 11 Economies Poised for Growth». The Balance. Recuperado de https://www.thebalancemoney.com/what-are-the-next-eleven-1978980

Lee, H.K. (2015). «An overview of international migration to South Korea». En Castoles, S., Ozkul, D. y Arias Cubas, M. (eds.), Social transformation and migration: national and local experiences in South Korea, Turkey, Mexico and Australia. Basingstoke, United Kingdom: Palgrave Macmillan.

Liang, C. (20 de octubre de 2016). «Maid in Hong Kong: protecting foreign domestic workers». Migration Information Source. Recuperado de https://www.migrationpolicy.org/article/maid-hong-kong-protecting-foreign-domestic-workers

Lim, L.L. (1996). «The migration transition in Malaysia». Asian and Pacific Migration Journal, 5(2–3), pp. 319–338.

Lin, J.P. (2012). «Tradition and progress: Taiwan’s evolving migration reality», Migration Information Source. Recuperado de https://www.migrationpolicy.org/article/tradition-and-progress-taiwans-evolving-migration-reality/

Lin, J.P. (2018). «The migration of labor between Taiwan and Southeast Asia: changing policies». The National Bureau of Asian Research Brief. Recuperado de https://www.nbr.org/publication/the-migration-of-labor-between-taiwan-and-southeast-asia-changing-policies/

Lin, Y. (2023). «Southeast Asian migrant workers in Taiwan: human rights and soft power». Center for Strategic & International Studies online. Recuperado de https://www.csis.org/blogs/new-perspectives-asia/southeast-asian-migrant-workers-taiwan-human-rights-and-soft-power

Miller, K. (29 de abril de 2015). «From humanitarian to economic: the changing face of Vietnamese migration». Migration Information Source. Recuperado de https://www.migrationpolicy.org/article/humanitarian-economic-changing-face-vietnamese-migration

Milly, D. (20 de febrero de 2020). «Japan’s labor migration reforms: Breaking from the past?». Migration Information Source. Recuperado de https://www.migrationpolicy.org/article/japan-labor-migration-reforms-breaking-past

Ministry of External Affairs (mea) (s/f). «Executive summary». Recuperado de https://www.mea.gov.in/images/pdf/1-executive-summary.pdf

Missbach, A. y Palmer, W. (19 de septiembre del 2018). «Indonesia: a country grappling with migrant protection at home and abroad». Migration Information Source. Recuperado de https://www.migrationpolicy.org/article/indonesia-country-grappling-migrant-protection-home-and-abroad

Nagorski, T. y Pike, L. (30 de junio de 2022). «Why are so many people leaving Hong Kong?» GRID. Recuperado de https://www.grid.news/story/global/2022/06/30/why-are-so-many-people-leaving-hong-kong/

OECD e ILO (2017). «Immigrant workers do contribute significantly to Thailand’s economy, says new ILO-OECD Development Centre report». Recuperado de https://www.oecd.org/migration/immigrant-workers-do-contribute-significantly-to-thailand-economy.htm

Park, Y.B. (1 de marzo de 2017). «South Korea carefully tests the waters on immigration, with a focus on temporary workers». Migration Information Source. Recuperado de https://www.migrationpolicy.org/article/south-korea-carefully-tests-waters -immigration-focus-temporary-workers

Pitrelli, M. (27 de mayo de 2022). «Thousands of people are leaving Hong Kong —and now it’s clear there they’re going». CNBC. Recuperado de https://www.cnbc.com/2022/05/27/people-are-leaving-hong-kong-and-here-is-where-they-are-going.html

Rachman, A. (4 de mayo de 2015). «Indonesia bans maids in 21 Middle East countries». Wall Street Journal. Recuperado de https://www.wsj.com/articles/BL-SEAB-6068

Shivakoti, R., Henderson, S. y Withers, M. (2021). «The migration ban policy cycle: a comparative analysis of restrictions on the emigration of women domestic workers». Comparative Migration Studies, 9(36). Recuperado de https://comparativemigrationstudies. springeropen.com/articles/10.1186/s40878–021–00250–4

Setijadi, C. (2017). «Harnessing the potential of the Indonesian diaspora». Trends in Southeast Asia no. 17. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies Publishing.

Shiraishi, T. (2018). «Emerging states and economies in Asia: A historical and comparative perspective». En Takashi Shiraishi y Tetsushi Sonobe (eds.), Emerging states and economies: their origins, drivers and challenges ahead (pp. 1–29). Singapore: Springer.

Skeldon, R. (1992). «On mobility and fertility transitions in East and Southeast Asia». Asian and Pacific Migration Journal, 1(2), pp. 220–249.

Skeldon, R. (1994). «Turning points in labor migration: the case of Hong Kong». Asian and Pacific Migration Journal, 3(1), pp. 93–118.

Skeldon, R. (1997). Migration and development: a global perspective. Essex: Longman.

Siu-Lun, W. (2008). «Hong Kong, China». Conferencia Demographic change and international labor mobility in the Asia Pacific region: implications for business and cooperation. Seoul, Korea, del 25 al 26 de marzo.

Soo, Z. (1 de julio de 2022). «Xi defends vision of Hong Kong on 25th anniversary of return». AP News. Recuperado de https://apnews.com/article/xi-jinping-hong-kong-carrie-lam-government-and-politics-donald-tsang-2eec3052f657e64f286bb0cd86231abf

Staedicke, S., Batalova, J. y Zong, J. (6 de diciembre de 2016). «On the brink of demographic crisis, governments in East Asia turn slowly to immigration». Migration Information Source. Recuperado de https://www.migrationpolicy.org/article/brink-demographic-crisis-governments-east-asia-turn-slowly-immigration

Sunny, J., Parida, J. y Azurudeen, M. (2020). «Remittances, investments and new emigration trends in Kerala». Review of Development and Change, 25(1), pp. 5–29.

Takenaka, A., Gaspar, R. y Park, C.Y. (2019). «International migration in Asia and the Pacific: determinants and role of economic integration». En ADB Economics Working Paper Series no. 592. Manila, Philippines: Asian Development Bank.

Tan, Y. y Zhu, Y. (2021). «China’s changing internal migration: toward a China variant of Zelinsky’s transition thesis». Geoforum (126), pp. 101–104.

Tipayalai, K. (2020). «Impact of international labor migration on regional economic growth in Thailand». Journal of Economic Structures, 9(15).

United Nations Department of Economic and Social Affairs (UNDESA) (2022). «World Population Prospects 2022: Summary of results». Recuperado de https://www.un.org/development/desa/pd/sites/www.un.org.development.desa.pd/files/wpp2022_summary_of_results.pdf

Walker, T. (5 de marzo de 2022). «Hong Kong migration continues amid pandemic, politics». VOA News. Recuperado de https://www.voanews.com/a/hong-kong-migration-continues-amid-pandemic-politics/6471647.html

Wei, C. y Jinju, L. (2022). «Migration transition in China, 1950–2015». Chinese Political Science Review 7, pp. 181–196.

Wilson, D. y Purushothaman, R. (2003). «Dreaming with brics: the path to 2050». Goldman Economics Paper no. 99. Goldman Sachs.

Wong, S.L. (2008). «Hong Kong, China». Paper presented at the conference on Demographic Change and International Labor Mobility in the Asia Pacific Region: Implications for Business and Cooperation, del 25 al 26 de marzo de 2008, Seoul. Recuperado de https://pecc.org/resources/labor/679-hong-kong-demographic-change-and-international-labor-mobility/file

World Bank (s/f). «Personal remittances, received (% of GDP)-India». Recuperado de https://data.worldbank.org/indicator/bx.trf.pwkr.dt.gd.zs?locations=in

World Bank (2017). Indonesia’s Global Workers: Juggling Opportunities and Risks. Jakarta, Indonesia: World Bank.

Zelinsky, W. (1971). «The hypothesis of the mobility transition». Geographical Review, 61(2), pp. 219–249.

Notas

1 Salvo que se indique lo contrario, en este capítulo nos centramos en la migración internacional y el desarrollo. Reconocemos la importancia de la migración interna, su mayor magnitud en relación con la migración transfronteriza y su vínculo con el desarrollo.

2 Takenaka et al. (2019) utilizaron datos bilaterales de poblaciones de migrantes internacionales para inferir que la migración transfronteriza se ve afectada positiva y negativamente por la forma en que las economías de origen y destino están integradas económicamente (especialmente a través del comercio bilateral y los vínculos de la cadena de valor). Por ejemplo, la deslocalización de la producción (y sus puestos de trabajo) a los países de origen de los emigrantes suprime la emigración. Sin embargo, si bien esto ayuda a mejorar la posición económica del país de origen, a la larga puede promover la emigración, ya que se aliviaron las restricciones financieras al movimiento hacia el extranjero.

3 En julio de 1997, Hong Kong dejó de ser colonia británica y fue devuelta a China. Hong Kong se convirtió en Región Administrativa Especial (RAE) de China. En el marco de «un país, dos sistemas», China aceptó que Hong Kong tuviera su propio gobierno y sistema jurídico durante 50 años (hasta 2047) y seguirá manteniendo libertades que no existen en China. La preocupación por la pérdida de libertades y la creciente influencia de China avivaron las protestas, pero más tarde fueron sofocadas (Soo, 2022).

4 Sobresalen Indonesia, Malasia y Tailandia como otras economías de alto rendimiento que formaron parte del milagro de Asia Oriental. Las intervenciones gubernamentales en la gestión macroeconómica fueron decisivas para lograr avances en el capital humano y físico. Algunos observadores criticaron la eficacia de las intervenciones gubernamentales, aunque reconocieron que la estabilidad macroeconómica y las mejoras del capital humano y físico no habrían sido tan expansivas. De igual modo, hubo quien expresó que se debía actuar con cautela al momento de adoptar dichos enfoques por parte de los países citados en la economía global actual (OCDE y OIT, 2017).

5 La migración laboral a Singapur es, en gran medida, regular y ha conseguid evitar la afluencia de inmigrantes irregulares.

6 Aunque separada por el agua, Sabah, en Malasia Oriental, es accesible desde algunas zonas del oeste de la isla filipina de Mindanao. La mayor población de filipinos en situación irregular se encuentra en Sabah.

7 Los factores políticos y los conflictos en los países de origen fueron también importantes impulsores de la emigración a Tailandia a lo largo de la década de 1990.

8 La Ley de 1990 facilitó a los nikkeijin (descendientes de japoneses), en su mayoría de Brasil y Perú, su admisión y una visa renovable que les permitiera trabajar y permanecer en Japón en función de su ascendencia consanguínea japonesa. Asimismo, contribuyeron para cubrir la necesidad de trabajadores en ese país en ocupaciones menos cualificadas.

Este obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional.